多賀城〜宮城県多賀城市〜

○解説

多賀城は724年(神亀元年)、按察使の大野東人(おおのの あずまひと)によって創建。陸奥国府(むつこくふ)と鎮守府(ちんじゅふ)が置かれ、奈良・平安時代を通じて朝廷にとって東北の中心的存在でした。仙台湾や仙台平野を一望できる丘陵上に立地し、東辺が約1050m、南辺が約870m、西辺が約660m、北辺が約780mのいびつな四角形の区画で、築地塀で囲われていました。また、ほぼ中央には政庁が置かれました。762(天平宝字6)年に藤原朝狩によって大規模な修繕が行われ(第2期)、掘立式だった建物は全て礎石式、瓦葺の建物へ(現在、現地で平面復元されているのは、この頃を想定)。

さらに、780(宝亀11)年に伊治呰麻呂の乱で一時焼失した後に再建(第3期)されますが、802(延暦21)年に坂上田村麻呂が胆沢城(岩手県奥州市)を築城すると、軍事拠点としての役割を失い、国府としての役割のみを担当するようになります。

869(貞観11)年に陸奥国大地震で大きな被害を受けた後、復興され(第4期)、前九年の役、後三年の役の際には軍事拠点となりますが、奥州藤原氏が東北の覇権を握ると、政治の中心は平泉へ移り、次第に維持管理がされなくなります。

歴史の表舞台に最後に登場するのは南北朝時代。後醍醐天皇が陸奥守に北畠顕家を陸奥守に任命し、その父親である北畠親房らが義良親王(後の後村上天皇)を奉じて多賀城へ入り、陸奥将軍府が置かれました。しかし1338(延元3)年に北朝方との戦いで北畠顕家が戦死。次第に東北地方は室町幕府の支配下となり、陸奥将軍府は実権を失い崩壊しました。

1966(昭和41)年に国の特別史跡に指定され、発掘調査に基づき環境整備を実施。近年、再整備が進んでおり、2022(令和4)年10月に、南門から政庁に向かう政庁南大路(せいちょうみなみおおじ)の東側丘陵に置かれた城前官衙(かんが)の様子が復元。政庁第Ⅱ期(762(天平宝字6)年〜780(宝亀11)年)を元に、官衙主屋の構造復元や、その他の建物については柱の位置や太さと、床面の様子を再現。

さらに2025(令和7)年4月25日には、政庁第Ⅱ期をイメージした多賀城外郭南門及び築地塀の復元(上写真)と多賀城跡ガイダンス施設がオープン。昔日の雰囲気がより感じられるようになっている。

(写真:リン、裏辺金好/解説:裏辺金好)

○場所

○多賀城跡

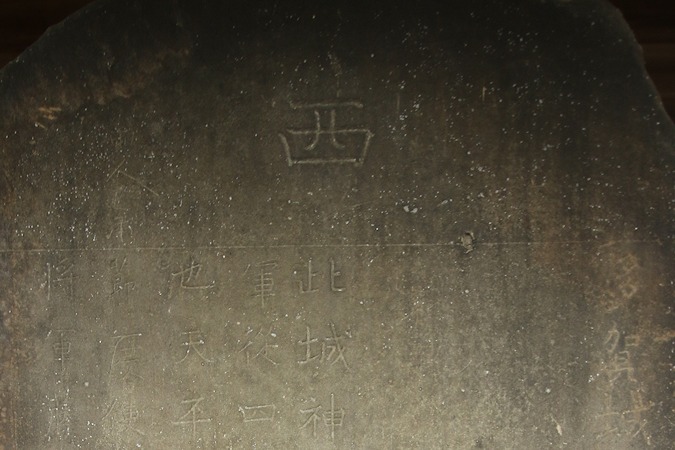

多賀城碑 【国指定重要文化財】

日本三古碑の一つ。多賀城南門前にあり、724年の多賀城創建と762年の改修などが11行140字で記され、多賀城の創建を伝える唯一の資料です。この改修の際に記念碑として建てられたと考えられ、松尾芭蕉も見に訪れているほど。長い間本物か偽物か議論が交わされてきましたが、発掘調査の結果などから現在では本物とされています。

覆屋は江戸時代に建てられた後、1875(明治8)年に建て替え。さらに1998(平成10)年に改修されています。

多賀城碑 【国指定重要文化財】

側面から。高さ約2m、幅約1m、厚さ約50cm。

多賀城碑 【国指定重要文化財】

上部には「西」と大きく彫られていますが、これが何を指しているのかはいまだに不明。

外角南門跡(復元前)

多賀城外郭にあった正門。こちらは復元前の様子ですが、復元後の姿は冒頭の写真のとおり。

政庁南大路跡

外郭南門から政庁まで真っ直ぐ伸びる道路で、第1期〜第2期は13m、第3期〜第4期は23mの幅員があったと考えられます。現在は第2期の頃を想定して復元。発掘調査を元に石垣も再現されています。

政庁南大路跡

道路側溝や石組みの排水設備が設けられており、一部は現代の製品が使われていますが、その様子が再現されています。

政庁南大路跡(城前官衙地区や外郭南門の整備前)

政庁南大路跡

南門が復元されたことにより、雰囲気が大きく変わりました。

城前官衙(土間の建物)

官衙主屋

城前官衙主屋の構造を復元。同時期に建てられた法隆寺食堂を参考にしています。屋根は瓦葺であったと考えらえています。

城前官衙(床張りの建物)

城前官衙地区には南北に4棟ずつ、床に板を貼った建物が並んでいたと考えられています。

城前官衙(土間の建物)

城前官衙

塀があったと考えられる場所は、柱のみ再現されています。

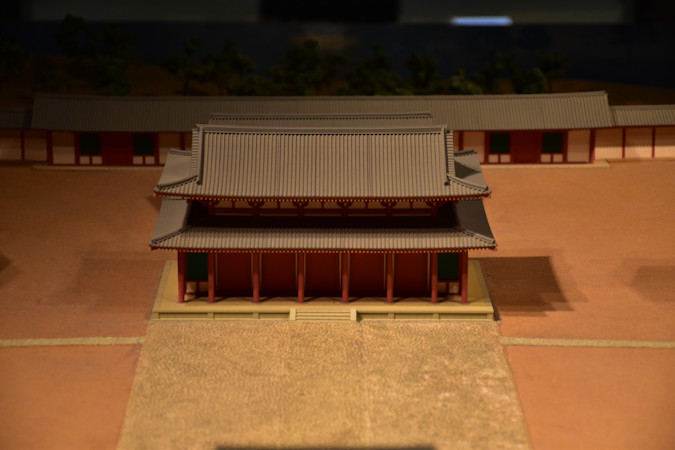

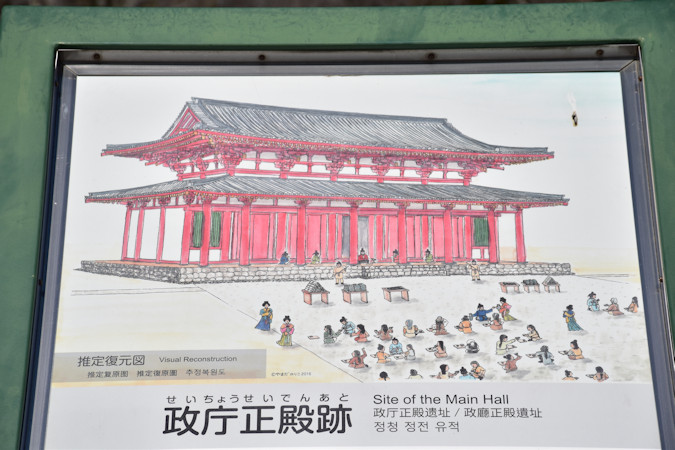

政庁復元模型(第Ⅱ期)

東北歴史博物館で展示されている模型。

政庁南門跡

石敷広場跡

正殿跡

西脇殿跡

東殿跡

○館前遺跡

館前遺跡

多賀城跡の南東200mの台地上にある9世紀ごろの遺跡。多賀城の政庁正殿に匹敵する大規模な主屋を中心に、6棟の建物跡が発見されており、国司の邸宅か重要な役所と考えられています。

○多賀城廃寺跡

多賀城廃寺跡(復元模型)

多賀城の南東に、附属寺院として置かれたもの。東に三重塔、西に金堂があったと考えられます。

多賀城廃寺跡(中門跡)

多賀城廃寺跡(金堂跡)

多賀城廃寺跡(塔跡)

多賀城廃寺跡(講堂跡)

多賀城廃寺跡(東倉跡)

多賀城廃寺跡(西倉跡)

多賀城廃寺跡(僧房跡)

多賀城廃寺跡(鐘楼跡)

多賀城廃寺跡(経蔵跡)