志波城〜岩手県盛岡市〜

○解説

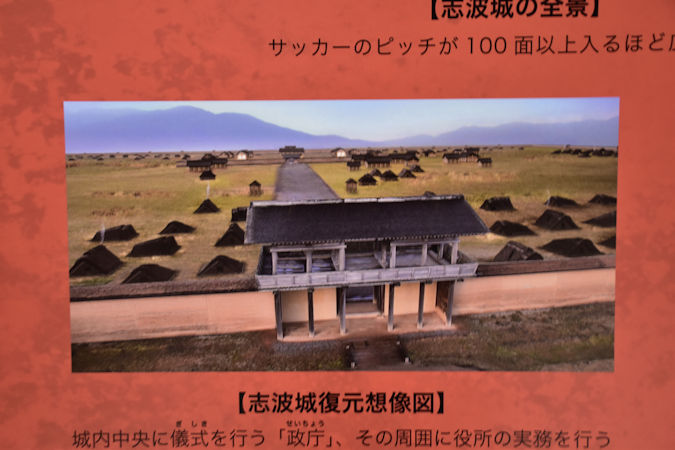

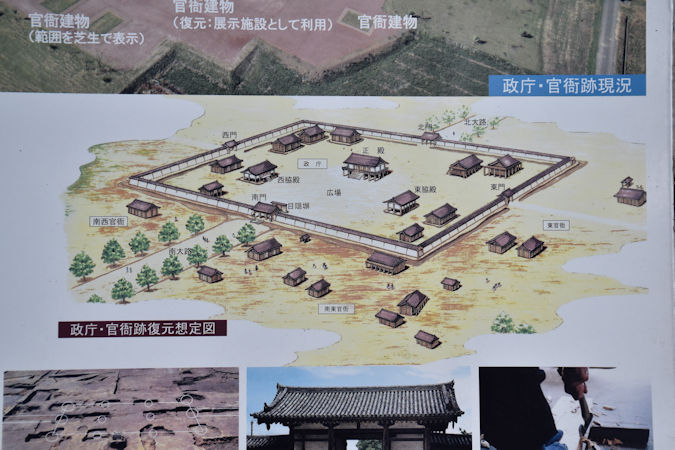

志波城は803(延暦22)年、征夷大将軍・坂上田村麻呂が築城した古代城柵(行政府)です。東北に20数か所造られた城柵の中でも多賀城と並び最大級で、928mの土塁と840m四方の築地塀に囲まれた外郭が築かれ、内側に官衙建物や兵舎等で使われた竪穴建物を配置。さらに中央付近には150m四方び築地塀に囲まれた内郭が築かれ、こちらには政庁や東西脇殿など14棟の掘立柱建物がありました。

雫石川氾濫による水害に悩まされたことから、文室綿麻呂の建議によって811(弘仁2)年に徳丹城(岩手県紫波郡矢巾町)が築城され、機能を移転。約10年でその役割を終えました。

その後、この場所は江戸時代の絵図である「南部領惣絵図」(1647(正保4)年)には「八幡殿陣場跡」として描かれ、前九年の役に陸奥守兼鎮守府将軍である源頼義・義家らの軍勢が陣を置いた場所とされたものの、志波城の詳細な位置は長らく不明なままでした。

1976(昭和51)年に東北自動車道建設にともなう発掘作業を実施した際に発見され、その後の追加調査等を経て1984(昭和59)年に国史跡に指定。現在は志波城古代公園として、外郭南側の築地塀と門、政庁南門、官衙建物などが復元されています。

(写真:裏辺金好)

○場所

○風景

志波城全景

外大溝

外大溝と外郭南門周辺

築地塀は、基底幅が2.4メートルで、屋根までの高さが4.5メートルであったと推定されています。

外郭南門

五間一戸の大きな城門で、間口は15メートル、奥行6メートル、高さ11.1メートルと推定。胆沢城と並んで城柵では最大規模です。

外郭南門

奥に南大路が通り、その先に政庁南門が見えます。

外郭築地塀上の櫓

兵士が見張りをする櫓で、60メートル間隔で配置されています。

南大路

竪穴建物

外郭の内側は建物域で、当時1100棟から2200棟の竪穴建物があったと考えられています。各地から集結した兵士たちの宿舎や、武器や道具などを収める倉庫として使われたようです。

復元想像図

官衙建物

政庁南門付近は官衙域で、実務を行っていたと考えられています。そのうちの1棟が復元されています。

政庁南門

八脚門で、築地塀は、基底幅が1.8メートルと推定されています。

政庁南門

こちらは内側から見た様子。目隠塀が設置されていました。

政庁内部

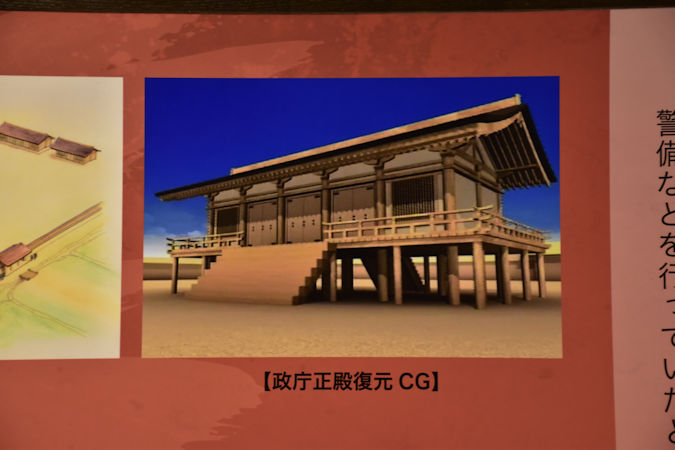

高床の正殿と東西脇殿がコ字形に配置され、朝貢する蝦夷をもてなす饗給(宴会)で交流を行ったり、位階を授けるなどの儀式などを行っていました。

政庁・官衙跡復元想定図

政庁・官衙跡復元模型

政庁正殿復元CG

政庁西門

政庁東門