2024年12月21日 旧吉田茂邸と明治記念大磯邸園を見る

かつて様々な政治家・文人たちの別荘が並んだ神奈川県大磯町。最近になって、ようやく保存整備と一般公開が始まり、幾つか見てくることにしました。まずは、こちらは以前から公開されている旧吉田茂邸へ。

元々は明治17年に吉田茂の養父である吉田健三が別荘として建てたもので、吉田茂が引き継いだ後は、約8回の増改築を行いました。吉田茂死後は、西武鉄道株へ売却され、大磯プリンスホテルの別館として利用されていましたが、神奈川県が整備を検討していた矢先、2009(平成21)年に火災で焼失。しかし、入口にあたる兜門は焼失を免れた貴重な建築物です。

1963(昭和38)年に建てられたサンルームも焼失を免れていますが、耐震の問題から内部は公開されていません。吉田五十八の設計で、細身の鉄骨材による骨組や軒を曲面としたポリカーボネート屋根など、現代的な材料を繊細かつ優美な意匠でまとめられています。食堂と接続され、寒さの苦手な吉田茂は、ソファーやテ―ブルを置いて、ここで接客したこともあったそうです。

さて、惜しくも大半が焼失した旧吉田茂邸は、神奈川県により再建され、2017(平成29)年4月1日からは公開が開始されています。

まずは、1947(昭和22)年頃に木村得三郎の設計で建てられた応接間棟から見ていきます。まずは1階の楓の間。吉田茂が執務室として使用していた部屋で、1979(昭和54)年には、大平正芳首相とカーター大統領が、この部屋で日米首脳会談を行いました。

2階は吉田茂の書斎。

こちらは別の日に撮影したものですが、展示されている蔵書は吉田茂が大磯町に寄贈したもの。別の場所で保管されていたため、焼失を免れています。

部屋の北側には舟形の風呂があります。

続いて昭和30年代に、吉田茂が吉田五十八に設計を依頼して建築した新館を見ていきます。まず2階からで、こちらは応接室である金の間。名前の由来は部屋の装飾に金を用いたことから。箱根の山々と富士山が一望できます。

冬なので雪化粧をした富士山が良く見えます。

銀の間。吉田茂の寝室で、最期を迎えた部屋です。装飾には銀が使用されていることが名前の由来で、書斎としても使われていました。

お風呂もあります。

1階には食堂(ローズルーム)があります。部屋の中央には大きな長テーブルが配置されているのが特徴です。

外へ出て吉田茂像を撮影。

続いて、旧吉田茂邸から国道1号沿いに東へ歩き、明治記念大磯邸園へ。現在、旧大隈重信別邸・旧古河別邸と、陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸の2つの邸宅が国の事業により保存修理が行われ、2024(令和6)年11月23日からとして一般公開されています。

まずは、陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸から見ていきます。こちらは、第二次伊藤博文内閣で外務大臣を務めた陸奥宗光(1844-1897年)が病気療養のために建てた邸宅跡で、1923(大正12)年の関東大震災により倒壊した後、1930(昭和5)年に古河家3代目当主である古河虎之助(陸奥宗光の次男である古河潤吉の義理の弟)が再建したものです。

まずは玄関から。

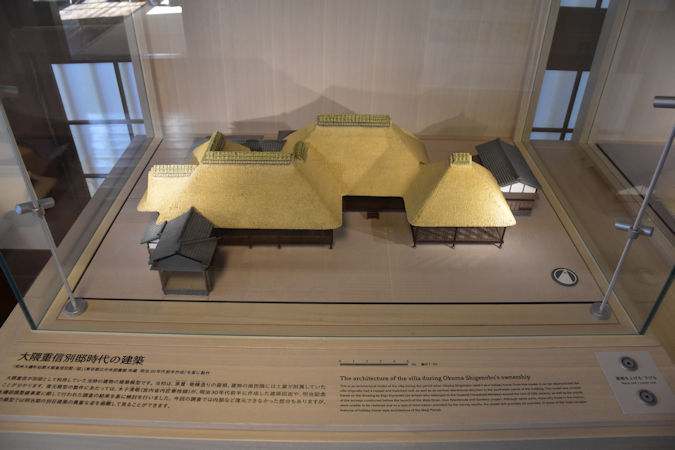

陸奥宗光別邸時代の姿。1895(明治28)年に建てたもので、草葺き・寄棟造の家でした。

こちらは現在の姿。

こちらは居間。写真手前には次の間があり、本邸で唯一の続き間です。三方に入側縁を巡らし、南側の海岸に向けた眺望に優れた部屋です。

居間と次の間の様子。

縁・廊下。居間・次の間の周囲は、内側を畳、外側を板敷きとした、幅の広い入側縁となっています。

台所。北側に位置していますが、外光を取り入れた明るい雰囲気です。

洗面所。銘木を使った柱や下地欄間、萩を詰め貼りにした天井など、数寄屋風の空間が特徴です。

化粧室。浴室の前にあり、現代でいうところの脱衣所のような場所です。東側外部にぬれ縁が設けられ、海水浴から帰ってから、そのままこの部屋に入ることが出来ました。

浴室。化粧垂木を吹き寄せにし、四方に勾配をつけ、上部に湯気抜きを持つ天井や、割竹を用いた腰壁など、数寄屋風の意匠が特徴です。

便所。

こちらは外側の様子。

こちらは外側の様子。

続いて、旧大隈重信別邸・旧古河別邸へ。こちらは、大隈重信が1897(明治30)年に購入した後に改修を行い、1901(明治34)年に古河市兵衛(古河財閥創業者)へ売却した邸宅。その後も改修や増築が行われていますが、大隈重信が書斎として使用していた「神代の間」(神代杉を使用)や、大隈重信がよく宴を開いたと云われる「富士の間」など、主要な居宅部分は往時の姿を留めています。

こちらが大隈重信別邸時代の様子。

こちらは現在の姿ですが、玄関の場所や屋根の形状とは一部異なっているものの、大隈重信が住んでいた頃の雰囲気は今も残っています。

大広間。16畳の主室と10畳の次の間(写真奥)から成ります。

こちらは主室

主室と次の間。

広縁。大広間と庭の間にある通路空間であり、内側が畳敷き、外側が板敷きとなっています。

神代の間。大隈重信の書斎とされる9畳の部屋で、宝形造の屋根が特徴です。板戸に神代杉、床柱に竹、天井には杉を使用しています。

男子浴室。古河別邸時代以降に改修されており、腰壁に大理石、丸型の浴槽と床に十和田石と思われる緑色凝灰岩を用いています。

「明治記念大磯邸園」は今後、旧滄浪閣(伊藤博文邸跡・旧李王家別邸)と西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸の保存修理と公開が計画されており、楽しみですね。