2024年12月29日 上越線・常磐線の臨時特急と学士会館を撮る

この日はまず上野駅へ。上越線で運転される年末恒例の臨時特急「水上」は、2024年度は勝田車両センターのE653系K71編成で運転されるというので撮影に。

車両の内外には「水上」と分かる表示は一切ないので、ただのE653系ではありますが…。

こちらはE257系5500番台による特急「草津・四万」。

続いて臨時特急「水上」を日暮里期の常磐線ホームから撮影。ド逆光…。

日暮里駅前の太田道灌騎馬像。太田道灌は、戦国時代に関東管領上杉氏の一族である扇谷上杉家に仕えた武将で、江戸城を築城した人物として知られます。こちらの銅像は、僧侶で彫刻家でもあった橋本活道氏の作品です。

折角なので日暮里・舎人ライナーも撮影しておきます。今や主力は330形に移行しています。

続いて、千代田区神田錦町にある学士会館へ。1928(昭和3)年に髙橋貞太郎の設計で建てられたもので、旧帝国大学(現在のいわゆる国立七大学)出身者からなる学士会会員の親睦と知識交流を目的に使用されました。

1937(昭和12)年に藤村朗の設計で旧館の背後に増築。こちらは新館と呼ばれ、外観は本館にイメージを合わせた筋面タイル貼りとなる一方、内装は重厚な雰囲気の本館に対し、新館は明るく軽快な雰囲気となっています。そして、今回訪問したのは当施設が年末で閉館し、旧館は曳家の上で保存、新館は取り壊しの上で再開発が行われることになったため。

東京大学発祥の地の碑。

日本野球発祥の地の碑。

旧館の内部へ。

こちらは新館の様子。

こちらは学士会館近くの再開発ビルに残る近代建築。1930(昭和5)年築で、岡田信一郎が設計を手掛けた博報堂旧本館の外観を一部保存したもので、2015(平成27)年に竣工しました。内部は一新されており、一部だけ残っただけでもありがたいというべきか・・・う~ん・・・。

こちらはコレド室町の北側にある福徳神社(芽吹稲荷)。創建は貞観年間(859年~877年)といわれ、源義家、太田道灌、徳川家康なども訪れ、さらに江戸幕府第2代将軍の徳川秀忠は「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛したという、古い由緒がある神社ですが、約半世紀にわたりビルの屋上の一角にあったものを、2014年に再開発に伴い地上へ移転し、規模も大幅にパワーアップ。珍しいパターンですね。

コレド室町は再開発ビルながらも、江戸の雰囲気を前面に感じが好印象です。

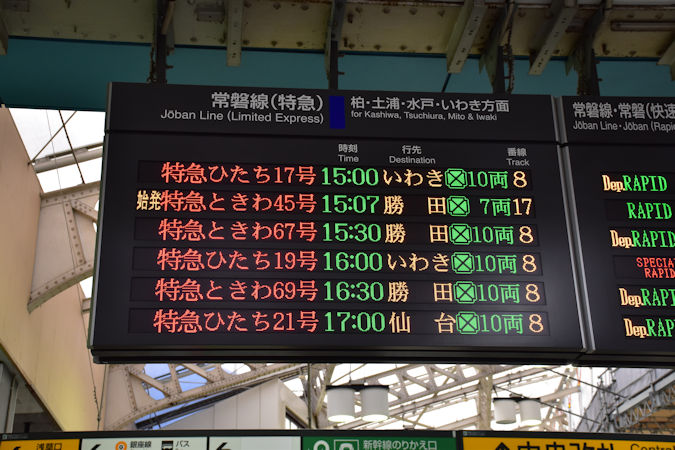

最後に、臨時特急「ときわ45号」を撮影するため上野駅へ。

こちらはE653系K70編成(国鉄色)による運転でした。

残念ながら「ときわ」の愛称は行先表示に入っていないようで…。

常磐線特急も品川始発が標準となり、地上ホームにいる姿自体が貴重なものに。

京浜東北線の鶯谷駅から撮影しましたが…やはり光線状態が…。この時期の撮影は難しいですね。