さて、前回の続き。本日は裏辺研究所発足10周年記念パーティーを、高校時代のメンバー達と京都で開催。

朝に岐阜市を歩いた後は在来線で滋賀県の米原駅へ。歩いて5分ほどのところにある鉄道総合技術研究所風洞技術センターにはJR東海、JR東日本、JR西日本の第1世代的な高速試験車両の先頭車両3両が保存されています。基本的に非公開ですが、フェンス越しに撮影することが可能です。

こちらはJR東海の300Xこと955形電車。

こちらは先日、反対側の先頭車両を仙台で見学した、JR東日本のSTAR21こと952形電車。

こちらはJR西日本のWIN350こと500系900番台。

撮影をしておりましたら、近江鉄道の車両がやってきたので撮影。

この列車の折り返しで、彦根に向かうことにしました。

彦根に到着。近江鉄道の車両群を撮影したいところではありましたが、時間の都合でJRに乗り換えて京都への道を急ぎます。

そして京都に到着。深い意味はありませんが、奈良線の103系を221系を撮影。この103系も、いつまで見られることやら。さすがに、そろそろ黄色信号ぐらいは点灯している・・・のかなあ。

381系特急「スーパーくろしお」。

ここで氷川副所長、桜乃所員、七ノ瀬所員、水澄所員、八十八所員、片桐所員という、裏辺研究所高校時代のメンバー6人と合流し、駅の地下街で昼食。そして京阪七条駅へ向かって歩きます。

途中、鴨川を渡ります。某所員によると、このあたりは夜になるとカップル達が大集結。いちゃついているとか。う〜ん貴様ら、川に落ちて魚の餌になるが良い!(冗談)。

そして京阪で出町柳まで行き、ここで叡山電鉄鞍馬線に乗り換えます(ちなみに初乗車&初撮影♪)。やってきたのはデオ900形「きらら」。側面の大型窓ガラスの形状などが大変特徴的です。一部の座席が窓側を向いていることもあって、とても眺めの良い車両で、こういう車両がもっと全国で登場して欲しいもの。

終点の鞍馬駅に到着。

鞍馬駅では叡山電鉄(正確には前身の鞍馬電気鉄道、京都電燈の2社が共通設計)が鞍馬線開通間もない昭和4年に投入し、平成6年まで活躍したデナ21形の先頭部がカットモデルとして保存されています。

鞍馬駅といえば鞍馬天狗。駅前には鞍馬天狗の巨大な顔が鎮座されています。

そして駅から歩いて直ぐ、鞍馬寺に到着します(写真奥)。源義経が幼少時に預けられて修行した・・・という伝承がある場所で、NHK大河ドラマで「義経」が放送されたときには大きくにぎわったようです。今回は八十八所員の提案により、当初の予定(・・・まあ、白紙に近い状態ではありましたが)を完全に変更して訪問することになりました。

それでは、鞍馬寺の中へ入っていきましょう。上写真は明治44年に建てられた仁王門です。

鞍馬寺と鞍馬山の全景。その場のノリで、この山を踏破することに決定。

踏破と言いながら、ケーブルカーが気になったので早速乗車。

ケーブルカーでいけるのは途中までで、歩いて本堂に到着。

京都の奥に来たんだなあと実感した瞬間。

更に奥へどんどん進んでいきます。物凄くつらい・・・とまでは言いませんが、距離があるのでじわじわと疲労が一同を襲ってまいります。

このような環境ですから、さすがに多少は涼しかったのが救いでした。万年下痢気味の所長的には、幸いにもトイレを求める事態に発展しなかったのも良かった(笑)。

奥の院「魔王殿」なる、なかなか恐ろしい名前の建物。

最後は貴船神社に参拝すれば、このエリアの散策は終了。

・・・が、この後は叡山電鉄の貴船口駅までバスか徒歩で行かねばなりません。というわけで、徒歩の旅は引き続き続きます。これも思ったよりは距離があった・・・。

沿道は風光明媚で、なかなか魅力的です。

そして貴船口駅から出町柳駅まで、叡山電鉄で戻ります。

叡山電鉄からの車窓も、なかなかのものですよ!

そして京阪電鉄で京阪四条駅へ。

繁華街をフラフラ散歩すれば、魅力的な近代建築などもあります。

何の意味もありませんが阪急百貨店。さて、某所で盛大にパーティーを開催し、この日は解散します。

翌日、氷川副所長と共に東横イン五条烏丸を出て京都駅方面に真っ直ぐ歩くと、かつての京都市電がビルの中に保存されていました。鉄道とは関係の無い民間企業(・・・たぶん)が、ここまで大事に保存し、なおかつ我々も普通にガラス越しに見られるという環境を作ってくれたことには、ただただ頭が下がります。

そして東本願寺を撮影し、京都駅へ向かいます。

ここで少し時間をもらって鉄活動(笑)を少々。未だ現役の117系(旧)福知山線色。

103系奈良線と485系特急「雷鳥」。

113系湖西線色。さてさて、いつまでこれらの車両は活躍してくれるのでしょうか。

続いて久しぶりに三十三間堂こと蓮華王院を七ノ瀬所員の解説つきで見学。圧巻、その一言に尽きます・・・。

ちなみに南に回れば南大門と築地塀があります。1600(慶長5)年、豊臣秀頼によって建立されたもので国の重要文化財に指定されています。

そして東側には養源院という寺があり、伏見城の遺構を移築したものとか。そのため、天井に使用された板は関ヶ原の戦いの前哨戦で、徳川家重臣の鳥居元忠が自害したときの血の跡が残っている床を転用した・・・ということで、「これが鳥居元忠が自害した場所で・・・」みたいな解説をいただきましたが、本当なのかしら。

続いて智積院の庭園を見学。非常に魅力的な庭園で、すっかり和んでしまいました。水澄所員、特にお気に入り。

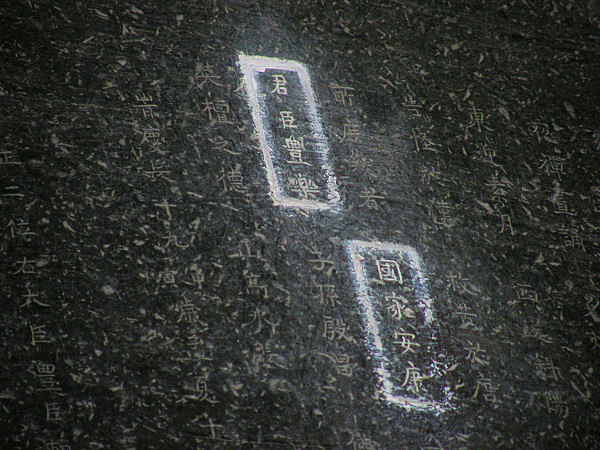

そして鐘の銘文へのイチャモンによって大坂冬の陣が発生した、方広寺を散策。

例のアレは、これですよ。これ!

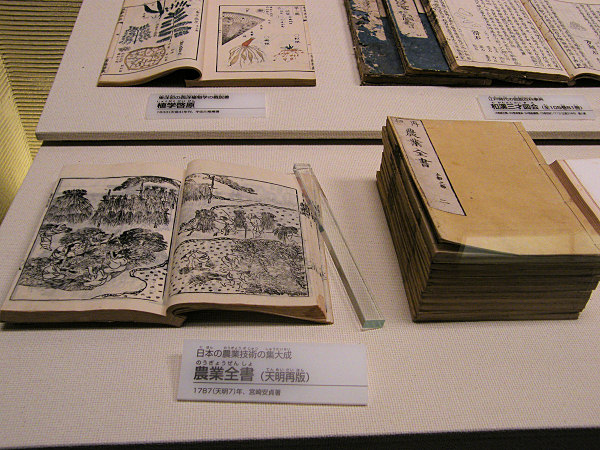

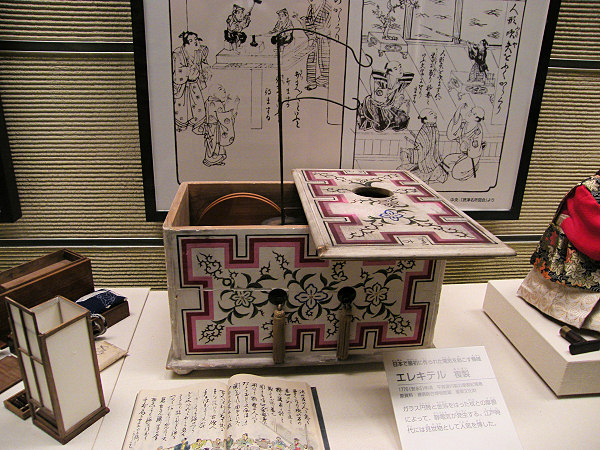

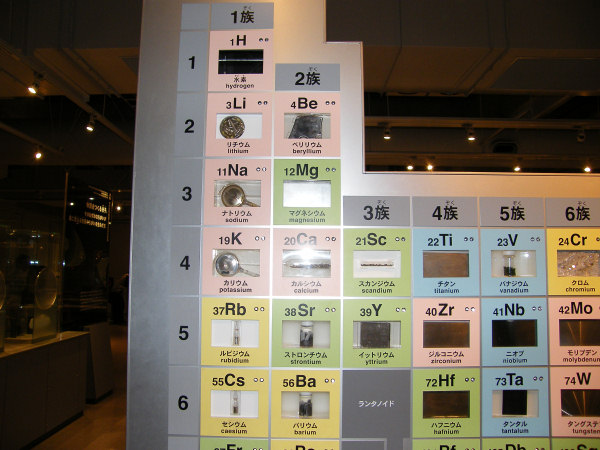

そして京都国立博物館を見学。久しぶりに行き、展示物には満足でしたが・・・。展示品の解説文のパネルなど、それこそ20年ぐらい何も変えていないような雰囲気。外国の方も多くいらっしゃるにもかかわらず英語での説明も微々たるもの。例えば上野の国立科学博物館が、展示物の何が魅力的なのか、どれが注目のポイントなのか、などデザインにもこだわっているのとは、えらい違いでした。

最後に京都タワーに上り、京都の全景を堪能。

2日目に回ったコースは、このような位置関係です(*注:清水寺は今回訪問してません)。

最後まで残っていたのは私と水澄所員と氷川副所長だけでしたが、これにて解散と相成りました。まあ、私と水澄所員は新横浜まで一緒に帰り、変貌した新横浜駅を見学。ビックカメラで買い物したり、夕食食べたり・・・とまだ続いたわけですが(笑)。それにしても、メール1つで全国に散らばった友人が呼び出せるのですから、凄い時代になったものだと未だに思います。

昔だったら個別に自宅へ電話かけたり、手紙出したり・・・だったのですが。