唐招提寺〜奈良県奈良市〜

唐招提寺は759(天平宝字3)年に鑑真(がんじん)が開基した寺院で、南都六宗の一つである律宗の総本山。

鑑真は、日本から仏教者に戒律を授ける「導師」として招請されて唐から遣唐使船により66歳の時に来日した人物で、東大寺で5年を過ごした後、新田部親王の旧宅地であったこの場所を与えられ、「唐律招提」として私寺を開き、晩年を過ごしたといわれます。

戦乱による荒廃もありましたが、奈良時代(8世紀後半)に建築された金堂と、平城宮の東朝集殿を移築・改造した講堂、唐招提寺創建時の遺構といわれる宝蔵、鎌倉時代(1240年築)の鼓楼が今も残り、いずれも国宝に指定されています。

(上写真撮影:裏辺金好、下写真撮影:リン ※特記を除く)

○場所

○風景

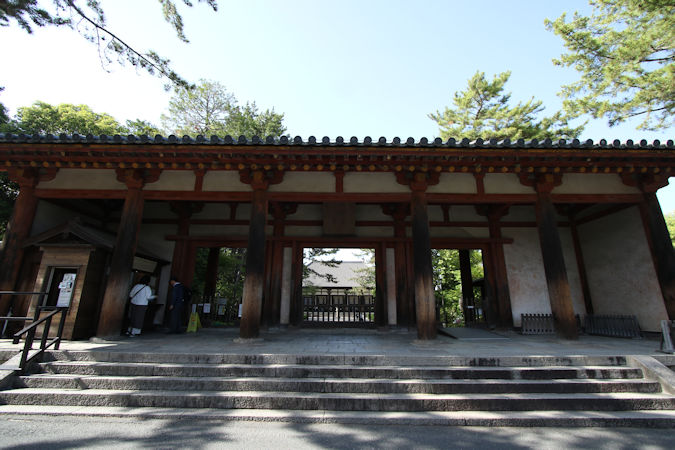

南大門

1960(昭和35)年築。天平様式で再建されたもので、五間の中央に三扉を配しています。

金堂 【国宝】

8世紀後半築。南大門を抜けて正面に建ち、堂内には中央に本尊である盧舎那仏坐像、右に薬師如来立像、左に千手観音立像(いずれも国宝)が並んでいます。外観は三手先(みてさき)と呼ばれる軒を支える組み物が特徴です。

講堂 【国宝】

8世紀後半築。平城宮の東朝集殿(ひがしちょうしゅうでん)を移築・改造したもので、鎌倉時代に改造を受けたといわれますが、平城宮の歴史を今に伝える唯一の建築物です。本尊である弥勒如来坐像(重文、鎌倉時代)と、持国天立像(国宝、奈良時代)、増長天立像(国宝、奈良時代)が安置されています。

鼓楼 【国宝】

1240(仁治元)年築。金堂と講堂の間に建つ2階建ての建築物で、上下階とも扉と連子窓(れんじまど)と、縁と高欄が取り付けられています。鑑真が唐から持参したた仏舎利を安置し、ペルシャ製ガラス壺である白瑠璃舎利壺などで構成された舎利容器は国宝に指定されています。

礼堂 【国指定重要文化財】

1202(建仁2)年築。鼓楼の東に位置する南北19間の細長い建物で、南側8間が礼堂、北側10間が東室、その間の1間は、馬道(めどう)と呼ばれる通路です。

御影堂 【国指定重要文化財】

1649(慶安2)年築。元々は興福寺のの別当坊だった一乗院宸殿の遺構で、明治以降は奈良県庁や奈良地方裁判所の庁舎として使われたのち、1964(昭和39)年に唐招提寺へ移築されました。(撮影:裏辺金好)

経蔵 【国宝】

奈良時代(8世紀)築。唐招提寺創建以前の新田部親王邸の米倉を改造したといわれる、高床式の校倉(あぜくら)です。

宝蔵 【国宝】

奈良時代(8世紀)築。唐招提寺創建に合わせて建立されたといわれ、経蔵より一回り大きい姿です。

宝蔵と経蔵 【国宝】

開山堂

元禄時代に徳川家歴代の御霊殿として建立されたのち、1881年に現在地へ移築し、国宝の鑑真和上坐像を安置しています。(撮影:裏辺金好)