本日は臨時快速「レトロ横濱号」の運転日・・・ということで、前日の夜にいきなりグロッグフロッグ所員を「明日来い!」と呼びつけた所長。合流前に、三鷹駅改札内に201系のカットモデル(?)があるという情報を岸田法眼さんのブログで手に入れ、早速行ってみました。たしかこれ、鉄道博物館の企画イベントで使用されていた奴ですね。

行先は3分おきぐらいに別のものに変わります。もちろん、クルクル回りますのでシャッターのタイミングを合わせれば、短時間で様々なものが撮影可能。非常に面白かったのですが、グロッグフロッグさんとの合流が差し迫っていたので、これは本日の後ほどに撮影することにしました。

・・・と、階段を下りようとすると聴き慣れたモーター音が。こちらは本物の201系でした。

さて、グロッグフロッグさんと合流して吉祥寺から井の頭線へ。引退が近い3000系がこないものかと、新代田駅で待ち構えていましたが、本日は運用されていない模様。やってくるのは1000系ばかりでした。

とは言えカラフルなカラーリングのバリエーションは撮影していて楽しいもの。

新しく登場したオレンジ塗装もやってきました。

というわけで、3000系は諦めて今度は明大前駅へ向かいます。

今度はやはり引退間近の6000系を狙います。が、やってくるのは7000系・・・。

そして9000系・・・。

個人的に京王電鉄の中で最もデザインが好きな8000系。と、こっちも目当ての車両に中々出会えません。

諦めて次の場所へ行こうとしたところ、Oh! やってくれました6000系。しかもグロッグフロッグさん曰く、準特急という花形運用。ところで考えてみれば、6000系がいなくなると京王の旅客用の車両は全てステンレス車体のものになるんですね。

続いて下高井戸駅へ移動し、東急世田谷線に乗車。使用されるのは300系で、ご覧のとおり路面電車タイプです。

そして宮の坂駅へ行き、保存されている江ノ島電鉄601号を撮影。この車両、1969(昭和44)年までは東急で活躍しており、この世田谷線とも縁のある車両です。ところで、江ノ島電鉄の車両って、多くが廃車されても何らかの形で残っていますね。その一方、最後まで世田谷線で活躍していた旧型車両は1両の残っていないという・・・。

反対側は江ノ島電鉄時代のまま。ちなみに塗装は東急世田谷線時代のもので、要するに2社のミックスバージョンというわけです。

車内にも入ることが出来、大変美麗な状態で残されていることに驚かされます。なにしろ、1990(平成2)年から屋外保存されているもので、約20年も美麗な状態を保つというのは大したものです。これからも、くれぐれも心無い人たちのいたずらに合わないよう願うばかり。

そして現在の主、300系がやってきました。が、まずはこれには乗らず・・・。

彦根藩井伊家の菩提寺である豪徳寺を軽く訪問しました。彦根藩はもちろん滋賀県彦根市周辺を領有した藩ですが、実は世田谷も彦根藩の領地(江戸時代は大名が過度の力を持たないように、領土が全国各地に分散する例が非常に多くあります)であり、豪徳寺と彦根藩の縁はここから来ています。

ここには彦根藩の藩主代々の墓があり、特に上写真の井伊直弼の墓は東京都指定史跡になっています。

また豪徳寺は一説によると招き猫発祥の地と言われています。それは、井伊直孝が鷹狩りの帰りに豪徳寺の前を通った際に、住職の飼い猫が手招きするような仕草をしていたので、立ち寄り休憩をしていたところ、雷雨が降り始めたとか。間一髪で雷雨に見舞われなかったことに感謝した井伊直孝は、この豪徳寺に多額の寄進を行って復興した・・・というもの。

そんなわけで、仏殿の隣、招猫堂の脇には多数の招き猫が。

「こっちへおいで・・・」と、なんだか吸い込まれそうです。

それでは、再び東急世田谷線に乗って終点の三軒茶屋駅へ向かいます。

三軒茶屋駅は、このようにドーム型の屋根がついた立派な駅で、素敵な雰囲気。

そして東急田園都市線(+東京メトロ半蔵門線)、東京メトロ有楽町線を乗り継いで有楽町駅へ。駅前に出ると、なんと北海道網走市が地球温暖化など環境問題や観光について考えてもらおうと、オホーツク海の流氷を展示していました。

触ってみると、とにかくヒンヤリとして超冷たい。まして、遥か遠くからやってきた流氷ということでロマンを誘います。一度は現地で見に行ってみたいものです。ただ、たしかに流氷が見られる期間が最近は短くなっており、地球温暖化が懸念されますね。

そして駅前の東京交通会館3階のテラスより、東海道新幹線を撮影。

目当ては500系「のぞみ」。都心を行く姿は、あと少しですね。しっかりと記録しておきたいものです。

そしてようやく本題の臨時快速「レトロ横濱」号を撮影。前回は東海道線の小田原駅へ運転されましたが、今回は横須賀線の横須賀駅までの運転。しかも、今回は旧型客車7両であり圧巻です。

こちらは荷客合造車であるオハニ36 11。未だ、現役で動いてくれているというのは嬉しいですね。

茶色い客車が横浜駅に。ホント、滅多に見られない光景です。

今回は大船方の先頭をEF64 1001号機が務めており、前回とは逆でした。

この程度で撮影を切り上げようかと思いましたが、戸塚駅まで先行してもう1回撮影。

いやあ・・・天候もバッチリですし、えぇですのう。またイベントを開催してくれないものでしょうか。今度は特急「あさかぜ」や「かもめ」なんてヘッドマークをつけたら・・・、沿線はパニック状態になりそうですね。

そこへ253系特急「成田エクスプレス」がやってきたので撮影。

そして昼飯を食べるはずが、横浜駅へ戻ると東海道線の車内から、京浜急行の旧1000形(普通 品川行き)の姿が見えたので、品川駅に先回りし、撮影ポイント探し。一度、鮫洲駅に行きますが微妙・・・だったので次の普通列車に乗ろうとしたところ、旧1000形でした。

続いて立会川駅は中々良さそうだったので、ここで先ほど見かけた旧1000形を撮影。

折角なので、このほかにも色々と。こちらは京成3700形。

京急2000形。

京急600形(ブルースカイトレイン)。

北総鉄道7300形。

京急1500形。

こちらも京成3700形ですが、行先と種別幕が字幕式。こっちの方が見やすい・・・。

そして先ほどの旧1000形の折り返しを撮影。

さらに北品川駅でちょいと下車。下りホームから、入線してくる京急2100形をズームで撮影。これも面白い撮影ポイントですね。

北品川駅は、かつての東海道品川宿への入り口。最近出来たものでしょうか、ちょっと江戸チックに周辺が整備されていました。

この先が、旧品川宿。現在でも比較的にぎやかな場所で、歩いていて結構楽しい場所です。

まち歩きマップも整備されていました。見所はかなり多く、全部見て回ると、結構な時間を消費しますぞ。

そして、今度こそ京王3000形が撮影できないものかと諦めきれない所長は、まだグロッグフロッグさんを連行したまま、渋谷駅から再び井の頭線に乗車します。が・・・3000形は全て車庫でお休み中のようでした。平日に休みを取って、ラッシュ時に一般客の邪魔して撮影するしかないのでしょうか??

で・・・再び三鷹駅へ201系カットモデル風と対面。今度は中央特快「豊田」。

通勤特快・・・いや、青梅特快「高麗川」。

通勤快速「河口湖」。

ホリデー快速「あきがわ号」・・・なんだけど、行先は奥多摩。

通勤快速「豊田」。

箱根ヶ崎行き。

川越行き。

各駅停車「神田」。東京駅中央線ホームの重層高架化工事の時に見られましたね。

高麗川行き。・・・などなど、まだまだ山ほど出てきましたが、ここではこの程度で(そのうち、一覧にしても面白いかもしれません)。201系ユーザーとしては、なんとも幸せな時間でした・・・。

ここのところ東京都と神奈川県から全然出ない所長。だんだん旅行行きたい病の発作が止まらなくなりまして、本日は久しぶりに旧東海道宿場町めぐりを実施。実は金曜まで飲み会3日連続という、酒が苦手な私には信じられない事態で、少々お疲れ気味ではありますが・・・。

未だに熱海は乗り換えの合間を使って駅前に出るのみ。保存されている熱海鉄道7号蒸気機関車(準鉄道記念物)を撮影します。

こちらは東急から譲渡された伊豆急行8000系。こうやって、少しでも編成が長いのは東急時代を想起させてくれます。

東海道線の211系が方向幕をクルクルと回転。新宿行きなんてのも出てまいりました。

さて、それではJR東海311系電車に乗って出かけましょう。ここからが本編スタートです。

まず降り立ったのが新蒲原駅。東海道蒲原宿の最寄り駅は、お隣の「蒲原駅」ではなくて、こちらの「新蒲原駅」であることに要注意。駅前には、なんと漁船が保存されています。これは、「さくらえび漁100年」を記念して、モニュメントとして1994(平成6)年に設置されたもの。まさか、駅前でこういうものを見るとは・・・。

東海道蒲原宿は、鉄道が出来た当初は近くに駅が設置された無かったことが幸いしたようで、いまだ古い街並みが多少残ってます。こちらは「なまこ壁」が美しい佐藤家住宅。元は「佐野屋」という商家だったそうです。蒲原宿には、このような「塗り家造り(ぬりやづくり)」という防火に優れた建物があるのが特徴です。土蔵造りほどは防火機能は無いものの、これでも十分な効果はあり、贅沢普請と言われたとか。

黒塀が印象的な蒲原宿本陣(西本陣/平岡本陣)跡。さすがに当時の建物では無いようですが、和風と洋風を組み合わせた建築は、もしかすると明治の建築かもしれませんね。ちなみに、未だ住居として現役のため非公開。中が見られないのはちょっと残念ですが、こうやって昔の建物が現役であるということが、一番素敵なことではないかと思います。

蒲原宿最大の見所がコチラ。1914(大正3)年に自宅(江戸末期〜明治の建築か)を洋風に改造して出来上がった旧五十嵐歯科医院(国登録有形文化財)。1918(大正7)年頃に西側部分、次いで1940(昭和15)年頃に東側部分を増築して現在の姿になりました。明治の元勲田中光顕伯爵も患者さんとしてやってきていたそうです。

1階は主に五十嵐家のプライベートな空間。欄間には富士山の風景などが彫られていて、必見です。

2階は診療室。ガラスが多いため、非常に部屋が明るいのが印象的です。

こちらは吉田邸(国登録有形文化財)。味噌や醤油の醸造を営む商家で、写真左半分は1854(安政元)年の大地震の直後に再建されたもの。通り土間1列型と呼ばれる典型的な町屋建築の構造です。

それでは引き続きまして、今度は由比宿に向かうとしましょう。

由比宿本陣の最寄り駅は、由比駅なのか蒲原駅なのか微妙なところ。要するに、どちらからも離れていまして歩くのが多少大変。

暑い中、延々と旧由比宿の名残を感じながらを歩いていきますと洋風建築が。これは1925(大正14)年に建てられた旧庚子銀行本店(現清水銀行由比支店本町特別出張所)。現在でも銀行として現役なのが素晴らしい。その一方、今の感覚ではバリアフリーとは全く無縁の入り口の階段が面白いですね。4本のイオニア式の柱が、なんとも力強い印象です。

そして近くにはコミカルに表現された、弥次さん喜多さんの人形が。

由比宿本陣。当時の建物はありませんが、由比本陣公園として整備。表門や物見櫓が復元され、非常に見ごたえがあります。また、公園内には東海道広重美術館があり、浮世絵師・歌川広重の作品が展示。浮世絵についての紹介も詳しく、学習には最適です。それから向かい側には、4代将軍の徳川家綱の時代に幕府転覆を狙った由比正雪の生家があり、江戸時代より十八代続く染め物屋として現役です。

本陣付近から次の興津宿方面を見ます。

続いて東海道沿いにある由比漁港へ。出発前に職場の先輩より「桜えびのモニュメントを見ておくべし」とのこと。

漁港の様子。

漁港では桜えびを食べることが出来まして、桜えびのかき揚げ丼を注文。サクサクとした食感で、大変に美味。ちなみに東海道沿いにも、桜えびを使った料理を提供する飲食店が何軒もあります。そちらは多少お高いですが、どんな味だったのか気になりますね。

先ほど前では由比駅から東側に歩きましたが、今度は西側に向けて東海道を進みます。由比宿と興津宿の間にも、古い街並みを残す集落があり、こちらの小池邸もその1つで一般公開されています。

さすがにそのまま次の興津宿まで歩く体力と時間は無いので(仮に歩くとしたら峠越え・・・)、今度も安易に電車で興津駅へ。旧興津宿は道路拡幅等で宿場町の面影はありませんが、かつての屋号を家の前に設置するなど、雰囲気作りに取り組んでいたのは評価できます。で・・・そこそこに切り上げて線路沿いに西に向けて進みます。

目指したのは、まるで城のような雰囲気の清見寺。臨済宗の寺院で、奈良時代には清見関という関所が設置され、仏堂が建立されたのが始まり。平安時代に天台宗の寺院となり、鎌倉時代に臨済宗の寺院として再興。そして足利尊氏や今川氏の庇護を受けて発展。江戸時代には朝鮮通信使や琉球使の接待にも使われた史跡で、そして今も殆どの建物が江戸時代からのもので、必見です。

清見寺庭園は国の名勝に指定されており、大変美しいもの。

こちらは徳川家康が今川家人質時代に太原雪斎に師事して勉強したという部屋。江戸時代に方丈が改築された際も、この部屋は流用したそうで、当時の雰囲気を今に伝えています。

こちらは天明年間(1781〜89)年に作られた五百羅漢。

その近くには明治・大正の公家、政治家である西園寺公望の別荘「坐漁荘」(ざぎょそう)が、当時あった場所に2004(平成16)年に復元されています。元々あった建物は1970(昭和45)年に愛知県犬山市の博物館明治村に移築。それから30年過ぎると、人々の意識も変わるという好例で、今になると地元のシンボルとして「やっぱり欲しい」というわけですね。

元々の建物は1920(大正9)年に建てられた純和風の家屋でしたが、1929(昭和4)年に洋間と洋風便器の置かれた便所等が増築されています。建物の名前である「坐漁荘」とは、”なにもせず、のんびり坐って魚をとって過ごす”という意味ですが、実際には多くの政治家や有力者の訪問を受けていたそうで、その応接に対応せざるを得ず、増築に至ったのかもしれませんね。

ちなみに、こちらは明治村に移築されている本物。全く同じ建物が2つあるというのは面白い・・・(笑)。しかし、やはり砂利道の方が昔らしい雰囲気をより一層際立たせてくれますね。

こうして興津を堪能し、興津駅へ戻ります。で・・・これで終わりかと思いきや、沼津駅から1つ西隣の原駅で下車。

東海道は箱根、三島、沼津、原、吉原、蒲原、由比、興津、江尻、府中と宿場町が並び、今紹介した宿場町の中では残るは原宿のみ未訪問となりました。1つだけ残すのも勿体無いので、かなり疲労気味ではありますが・・・行って来ました。ただ、原宿はこれといって古い建物が残っているわけではありません。

強いてあげれば、江戸時代には高札場がおかれた浅間神社の社殿は、1938(昭和13)年の建築。江戸時代には、大体こんな様な雰囲気で宿場町を訪れる人に親しまれたことでしょう。

というわけで今回の東海道宿場町歩きは終了。途中の三島駅で伊豆箱根鉄道の車両を撮影。

さらに小田原駅で小田急に乗り換え。ようやく箱根登山鉄道色に塗られた1000形を撮影。賛否両論ありますが、個人的には非常に好きな部類のカラーリング。なにより、ステンレス車体がラッピング等で、ここまで明るくなるんですから・・・。ちなみに、箱根登山鉄道は小田急電鉄の実質的な100%孫会社です(正確には小田急電鉄の下に、持ち株会社として小田急箱根ホールディングスが入り、小田急の箱根観光戦略を統括しています)。

さすがに疲労がピークだったので、たまたま次の列車が特急「はこね」だったので、600円払って町田まで乗車することに。何と、やってきたのはVSEでした。いつもは見ているだけの存在であっただけに、これはラッキーでした。看板特急なだけに、車体の純白は常に維持されているようで、非常に美しい。JR東日本や西日本は車両数が多いので大変かもしれませんが、黒ずんだ特急が多いのは、どうにかならないでしょうか。

車内の様子。天井が高く、ライト位置が工夫されているのが非常に印象的でした。というわけで、写真を厳選しても40枚近くになった、この旅行。さてさて・・・実際に記事としてまとめるのはいつの日になることやら・・・。そして、来週はどうしましょうか・・・。

本日は仕事終了後、お馴染みの吉田組で夜の渋谷へ出陣。メンバーは吉田一紀さん、ピアニストの國谷尊之さん、ミュージシャンのオオゼキタクさん、鉄道とパノラマの旅管理人の酒井創介さん、レイルエンヂニアリング管理人のoomatipalk

さん、TOMOの鉄日誌管理人のTOMOさん、岸田法眼のRailway

Blog管理人の岸田法眼さん、古レールのページ管理人の嵐路博さんという、それはもう日本の鉄道趣味会を代表する(ですよね、皆さん?)鉄分濃いメンバーで、バー銀座パノラマ渋谷店へ。

まず入店しますと、ショーケースにびっしりと詰まったNゲージの数々。鉄道模型の店に行ったみたい・・・と思っていたら、実際に売っているようです。しまった、今日に限って財布の中に金がある・・・ほ、欲しくなってしまいますねえ。

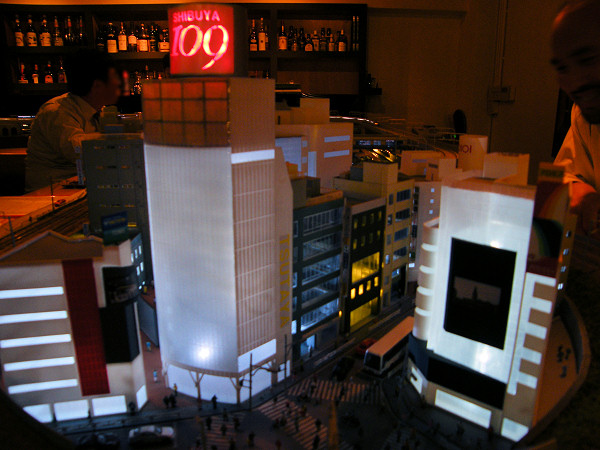

そして、何と言ってもL字型のカウンターに設置された大型鉄道模型レイアウトが目を引きます。通行人まで再現されており、ジオラマは「適当に市販の商品を並べてみました・・・」なんて、なんちゃってレイアウトでは全然ありません。

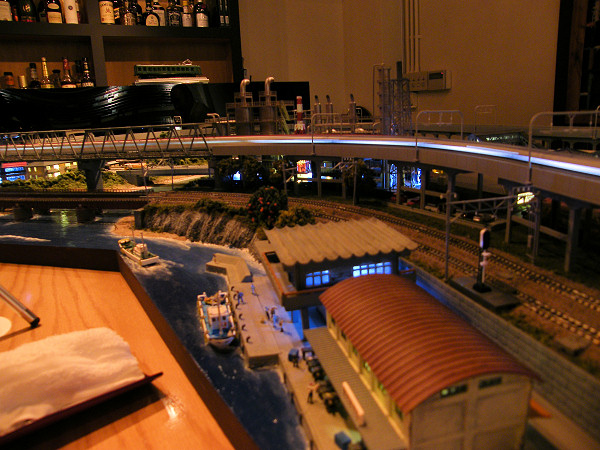

灯台と海岸の風景。

こちらは漁港の風景と、奥には工場の風景まで再現。工場、凄くメカニックな雰囲気がいいですね〜。

田舎の風景も再現。

そして、実は人生初カクテルとして「スノーラビット」というのを注文させていただきました。お酒は苦手な所長ですけど、これは意外とOK! 凄く飲みやすく、何よりカクテルって色が綺麗ですね〜。非常に上品な店の雰囲気で、心なしか鉄道模型も漂うオーラが違っております(笑)。

全員で鉄トーク全開で、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい(しかも吉田さんは途中で仕事とのことで、無念の途中リタイア)、解散・・・も、わざわざ一度、東急の旧5000系青ガエルの前まで行って、各々が写真を撮った上で解散という、最後まで鉄分の摂取は忘れませんでした。

所長撮影雑記(2009年6月)その1へ 所長撮影雑記(2009年5月)へ 所長撮影雑記(2009年4月)へ 所長撮影雑記(2009年3月)へ 所長撮影雑記(2009年2月)へ 所長撮影雑記(2009年1月)へ 所長撮影雑記(2008年12月)へ 所長撮影雑記(2008年11月)へ 所長撮影雑記(2008年10月)へ 所長撮影雑記(2008年9月)へ 所長撮影雑記(2008年8月)へ 所長撮影雑記(2008年7月)へ 所長撮影雑記(2008年6月)へ |