いよいよマツダスタジアムで野球を観戦! 我が親父を連れて行ってまいりました。この雰囲気・・・いいですねえ! そして写真手前、このように寝そべって観戦出来る座席があるのが特徴です。

映し出される映像も非常に綺麗。ちなみにyoume(ゆめ)とは、中国・四国地方でスーパーを展開するイズミのショッピングモールのことです。

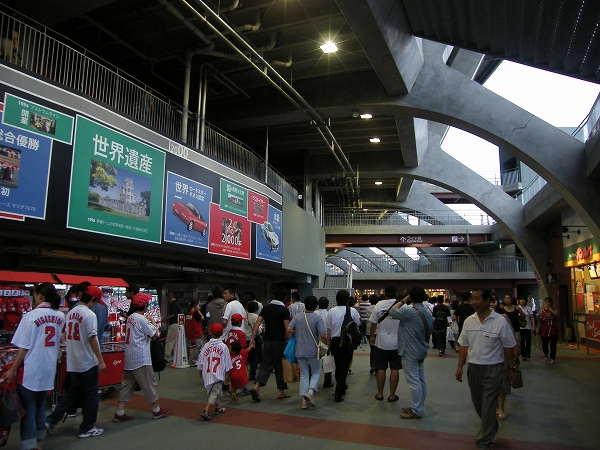

マツダスタジアム内の通路及び飲食店の様子。ドームではないので、外からの光が入ってくるため非常に明るい雰囲気です。

また、JRの線路もよく見えるため、このように撮影することも可能。

本日の試合の様子。カープの投手は前田健太のため、今日こそは勝ってくれると思っていましたが、これが大誤算。ボロボロでした・・・。

なかなか打てないカープ打線。う〜ん、残念!

石井琢朗もカープの選手として定着しましたが、もうちょっと活躍してくれると良いのですが・・・。

結局5対2で負けましたが、新球場自体は大変堪能させていただきました。そして7連敗のカープ、もはやクライマックスシリーズ出場も厳しそうですが、なんとか再浮上してほしいものです。

本日は弊サイトのスタッフである「こうちゃん」所員を連行して広島県内を観光。ただ、その前に翌日の広島カープVSヤクルトを親父と一緒に見に行くことにしたので、偵察をかねてマツダスタジアムへ。やはり広島駅から微妙に歩かされるのが気になるところですが、なんとも立派な球場ができたものです。

続いてJR山陽本線に乗り西条駅で下車。「こうちゃん」所員との合流前に広島県東広島市西条地区の酒蔵群を散策します。数年前に訪問したことがありましたが、今のカメラになってから初の撮影。

こちらは西条四日市宿の本陣跡(御茶屋本陣跡)。 西条は山陽道の宿場町として栄えた場所でした。通常、大名が参勤交代の際などに宿泊する本陣は、地元の名家が運営していましたが、西条四日市宿は重要な拠点として、広島藩浅野家の直営だったのが特徴です。明治維新後は賀茂郡役所、のち賀茂地方事務所として利用され、現在もこのように、正門のみですが現存しています。

この洋館は賀茂鶴酒造事務所。1927(昭和2)年築で、御茶屋本陣に隣接しています。

白と黒のコントラストが非常に美しいもの。

白牡丹酒造。

酒蔵群の見学は1時間程度で終了し、西条駅周辺をウロウロ。裏手に回ると、EF67形電気機関車が出発を待っていたので1枚パチリ。

前後で顔が異なるのが特徴。瀬野〜八本松の貨物列車補機として使用されるもので、広島でしか見られない機関車です。

さて、西条駅近くでいい撮影ポイントがないか・・・と探していたら、駅から西へ少し歩いたところで発見。こうちゃん所員との合流まで撮影に興じます。

まあ来るのは115系ばかりですけどね。

で、こうちゃん所員と合流し、まずは駅の北側にある松尾神社を見学。酒造りの神である大山咋神(おおやまくいのかみ)を奉り、拝殿には西条の酒造メーカー各社の酒樽が奉納されているのが特徴です。

続いてバスで三ツ城古墳へ。猛烈にスピードをぶっ飛ばしたかと思えば、急ブレーキをかける、かなり荒っぽい運転をするバスの運ちゃんに、こうちゃん所員が「席を立つのが早い」などと説教される、納得のいかない出来事もありましたが(バスが止まってから席を立てというのは解りますが、人に説教できる運転ですか・・・)、ともあれ到着。

以前にリン所員が訪問して撮影済ですが、葺石まで復元されたこの姿を自分でもぜひ見ておきたかったもので、感慨もひとしお。

う〜ん・・・美しい!!

引き続きまして今度はJR瀬野駅で下車。その目的は、こちらのスカイレールとやらに乗車してみること。広島県広島市安芸区の住宅団地「スカイレールタウンみどり坂」へのアクセスとして建設されたモノレールです。

かなりの急な場所を上っていくようです。さて、どんな感じでしょうか。

乗り物はこんな感じ。懸垂式モノレールとロープウェイを組み合わせたような交通システムだそうで、神戸製鋼所・三菱重工業などが共同で開発したものだそうです。距離は1.3kmしかありませんが、途中に1駅ありますし、なにより上へ上へと行きますので、通常の1.3kmとはワケがちがうわけでして・・・。

周りは完全に住宅地。

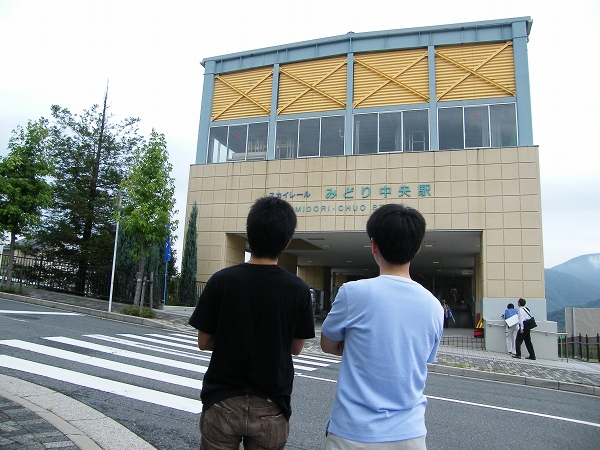

終点の「みどり中央駅」にて、こうちゃん&所長後姿を撮影。

終点に着いたものの、とくにやることなく戻ります。それにしても、結構な高度ですね〜〜。

そして広島駅へ戻ると、113系湘南色が可部線運用に就くべく入線。前面幕は使用できないようになっているようで・・・。芸備線の気動車や、可部線の105系は前面幕を使用していますが、103系、113系、115系は意地でも前面幕を使用しない理由や如何に!?(ちなみに、岡山支社から乗り入れてくる115系は、広島支社内の運用でも前面のLEDを表示しています)。

というわけで、芸備線のキハ120形。「府中」と前面に表示・・・。

続いて西広島駅で広島電鉄へ乗り換え。古参車両と現代的な雰囲気のホームとの組み合わせが不思議な光景で、個人的にお気に入りです。

平日の夕方ラッシュ時ということで、3100形が運用されていました。長らく広島電鉄を利用していますが、初の乗車をしてみたいと思います。

そして宮島口駅で下車しますが、ふと宮島線で通常の鉄道規格の車両が運用されていたころのホームを撮影したくなり、隣駅の宮島競艇場前(臨時駅)へ行き撮影。この段差が今となっては面白い光景です。

さあ、夜もふけて来たので自宅に帰りますか。いやいや・・・なんと、もう夜8時近くではありますが、なんと船に乗って宮島へ行きます。

そしてお腹がさすがに空いてきたので、名物の「あなごめし」を食べよう・・・と思ったものの、ほとんどの店が閉まっており、ようやく見つけた一軒で食べることができました。

お腹いっぱいになった後、本日最後のイベントである厳島神社の夜景を撮影。以前にデューク所員が撮影していたのがうらやましく、チャレンジ。

大鳥居も光り輝いており、すばらしい美しさです。

さらに灯篭などと組み合わせて撮影。色々やっているうちに時間がどんどん過ぎて行き、すべてが終わったのは夜9時過ぎ。こうちゃん様、本日はお疲れ様でした〜。

広島へ向けて、新幹線で帰省の真っ最中。新たな相棒を手に入れたおかげで、移動しながら原稿の執筆はもちろん・・・。

このN700系に乗れば、イーモバイルなどと契約していれば車内でインターネットをすることも可能(東京〜新大阪のみ)。というわけで、この2枚の写真は先ほど名古屋で乗り換えるときに撮影したばかりのもの。しかし・・・揺れる車内でパソコンをやるのは、ちょっと目が疲れる・・・。ほどほどにしたほうが良さそうです。

朝仕事しながら、急にミニノートパソコンが欲しくなる。

そして職場の先輩と行く予定だった旅行が、「暑いからやめよう」という理由でキャンセルになる=予算が浮く。

気がつけば・・・こんなことになっておりました。買ったのはこちら。

http://dynabook.com/pc/catalog/nb/090609ux/index_j.htm

以前にテレビで国産メーカーの奮闘ぶりが紹介され、技術者の皆さんが

「安易に安かろう、悪かろうの部品に手を出すわけには行かない」

と、あくまで高品質を保ったままでの低価格にチャレンジしていた姿を見て感動していたので、初めから国外メーカーの製品は無視。ビックカメラで売られていた製品、スペックはどれも劇的な違いは無かったので、あとは軽さとバッテリーの持ち時間を総合的に判断した結果、こうなりました。

49800円という(ビックカメラのポイント分は別に加算)、この微妙に手が出る価格設定。脅威の軽さを誇るソニーのVAIO Pと、どちらにしようか悩みましたが、さすがにVAIO

Pは画面が小さすぎて目が疲れそうだったので、こちらに。

さて、色々なソフトをインストールしよう・・・。

と思ったら、この種類のパソコンにはCD/DVDドライブはついていない事を思い出す。ん〜・・・まあ、ネットでフリーのソフトの代替品を探すしかないようですね。仕方がありません。いずれにせよ、これで新幹線などでの移動中にも、ホームページの原稿更新に追われることになりそうです。ふふふふ。

以前に休日出勤した代休で本日は仕事休み。そして弊サイトのスタッフである馬藤所員も休みというので、お台場に完成したガンダムを見に行ってまいりました。まずは朝の中央線に乗りましたところ・・・なんと通勤特快の運用に201系が充当されていました。2編成しかない中央線の201系ですけど、良く見るなあ。

そして6月にグロッグフロッグ所員と撮影に挑むも、全く出会えなかった京王井の頭線の3000系。ラッシュ時の8時台には運用されているだろう・・・と思いつつも、さすがに通勤時間帯に撮影に興じているのは通勤客の邪魔なので、9時台でチャレンジ。予想通り、まずは三鷹台駅で1つめ撮影。

高井戸駅にて吉祥寺からの折り返し。

浜田山駅にて2本目を撮影。ラッシュ時の運用を終えた3000系は、渋谷から富士見ヶ丘行きとなって入庫するようです。

明大前駅にてオレンジの1000系。

そして明大前駅にて3本目の3000系。これに乗って渋谷駅へ向かいます。

やはり渋谷駅にて富士見ヶ丘行きに。このほかの3000系は既に富士見ヶ丘の車庫にてお休みでした。そんなわけで、3000系を撮影される方は参考にしてみてください。

そして岡本太郎の明日の神話を見ながら、東京メトロ銀座線へ乗り換え。新橋で「ゆりかもめ」に乗り・・・。

キター!! ・・・ま、まあこのアングルは建設途中の姿を味野さんと既に見ておりますが。

ガンダムの下をくぐることも出来まして、このように見上げる角度でも撮影可能。デ・・・デカイ。

工事用フェンスが取り払われ、素晴らしい姿を見せてくれております。なお、、8月1日(土)〜31日(月)の1ヶ月間は、左肩部分にオリンピック招致ロゴを掲げた「2016東京オリンピック・パラリンピック招致サポートバージョン」のガンダムとなるようで、純粋なデザインのままの展示は今月いっぱい。ご注意ください。

さて、来月は味野さんと夜にライトアップされた姿を見に行きますよ〜。

*ところで、都議選で民主党が第1党になりましたが、オリンピック招致活動は中止に追い込むのかしら・・・?

続いて浜松町駅で500系「のぞみ」を撮影しようと待機。なかなか悪くない撮影ポイントです。

しかし、京浜東北線の列車が浜松町駅を発車している最中に、500系「のぞみ」も当駅付近を通過。この程度の写真がせいぜい・・・でした。う〜ん、田町で撮影してもダメかなあ。

さらに横浜市へ移動。

目的はパシフィコ横浜で開催中の「海のエジプト展」。休日だとすさまじい人出なのでしょうが、平日なので多少は緩和されておりました。で、入場料は2300円と少し高いですが、その値段に十分見合ったボリュームある展示内容。古代エジプトについての様々な知識も学習することが出来て、大満足〜!!

本日は久々登場、マンホール調査隊の隊長(名誉職に近いですが・・・)の喜多見枝幸氏と共に江戸東京博物館へ。と、その前に祖母宅(日野市)近くにて、189系ホリデー快速河口湖号を待ち構えたところ、201系がやってきたので撮影。

続いて115系スカ色登場。

そして189系ホリデー快速河口湖号登場・・・と、国鉄型が3連続で登場しました。ちなみに189系、ようやくラッピングを外したようで、本来の「あずさ色」に戻っています。

で・・・気になる紫色の車両、485系ジョイフルトレイン「華」でした。形は変わり果てていますが、一応国鉄型。

一旦自宅に戻り、企画特集の更新をした後に、201系の折り返し運用を撮影。今も中央特快運用に就いて、頼もしい限り。

そしてJR総武線の両国駅へ。少々待ち合わせより早くついたので、ホーム三鷹方にて撮影。高速道路が少し邪魔ではありますが、1932(昭和7)年に竣工した隅田川橋梁と、カーブして入線してくる209系500番台・・・いい感じです。

E257系特急「あやめ」。・・・もしかしたら、初の撮影かも。

では・・・この維持費が超かかりそうで特異な形状の江戸東京博物館へ行きますよ〜 ・・・と言いたいところですが。

その前に両国駅を御紹介。駅舎は1929(昭和4)年に建てられた近代建築で、上野駅にもどこか通じるターミナル駅としての風格も漂っています。今では両国駅を始発とする列車は、特殊なものを除いて無いですけどね。

改札の様子。

ホームも昔の部材そのままなのでしょうか、どことなく古さを感じるデザインです。

それでは、ようやく江戸東京博物館。もう何度も足を運んでいますが、今のデジカメになってからは初めて。復元された日本橋の風景が、ここまで明るい状態で綺麗に写るとは思いませんでした。

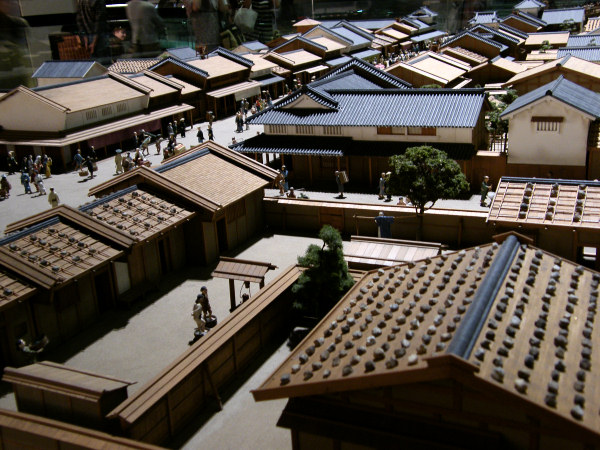

寛永期の日本橋北詰付近の町人地復元模型。

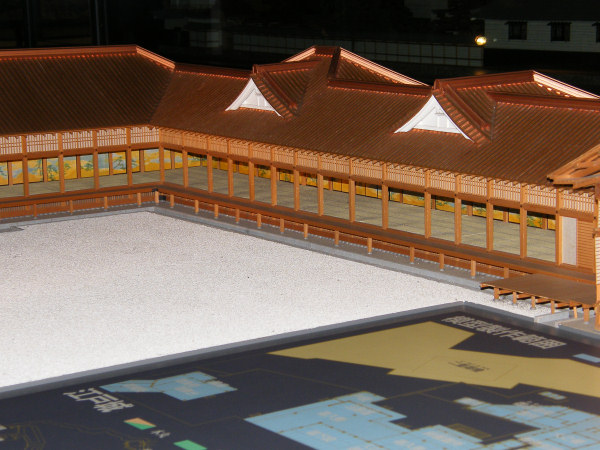

あの有名な殺傷事件が起きた、江戸城松の廊下復元模型。

寛永期の大名屋敷(松平忠昌邸)。江戸時代初期は、こんなに絢爛豪華な大名屋敷が並んでいたわけですが、この後は火災で何度も燃えているうちに、質実剛健な大名屋敷に変わって行きます。個人的には中央省庁を全て山奥に移転して、大名屋敷を復元して欲しいものです(何を言っているんだか)。

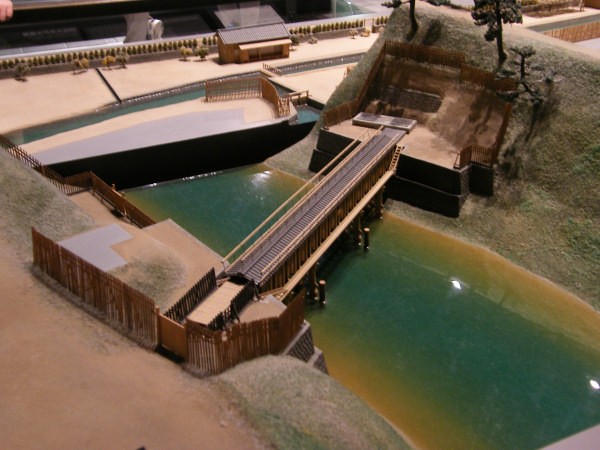

上水道が発達していた江戸。神田上水掛樋(かけひ)も、その1つ。

さて、他にも色々と撮りましたが、今回の目的は「発掘された日本列島2009」という企画展を見ること。常設展のチケットだけで見ることが出来て、最新の発掘成果を一同に見ることが出来ます。上写真は弥生時代、伊都国の有力な集落の1つと考えられる福岡市の今宿五郎江遺跡からの出土品。大陸系の遺物が多く、朝鮮半島などとの密接な関係が伺えます。

こちらは宮城県東松島市の赤井遺跡と矢本横穴墓群からの出土品。

矢本横穴墓群は総数200基を超える、日本最北の横穴墓群です。

こちらは新潟県上越市、延命寺遺跡から奈良時代の出土品。左の木簡は、日本最古の売券木簡。すなわち、田畑の賃貸を取り決めした契約書なんです。

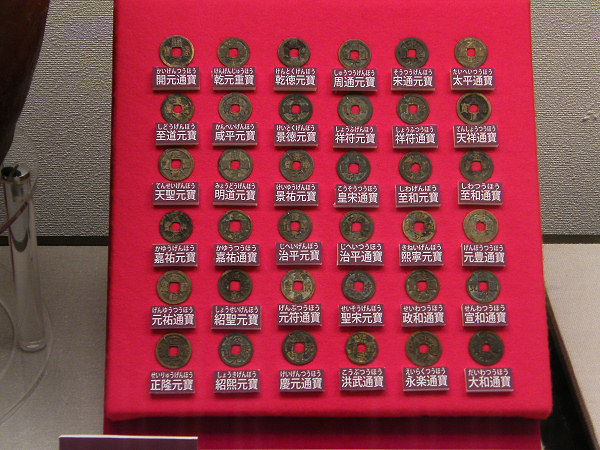

こちらは福井県勝山市の白山平泉寺旧境内から出土した銭コレクション(笑)。白山平泉寺は戦国時代、寺領9万石、僧兵8000人という大規模な組織だったそうで・・・。

こちらは新潟県妙高市、鮫ヶ尾城跡からの出土品。鮫ヶ尾城と聞いて、何か聴いたことあるなと思ったアナタ。そう、こちらは大河ドラマ「天地人」でも登場した、上杉景虎が上杉景勝に敗れて自害した場所。火をかけられたか、かけたか・・・のようで、食べられることなく炭化した「おにぎり」も出土しています。

それから平城宮の第一次大極殿の復元完成が間近になっていることもあり、その紹介もありました。完成後が楽しみです。

また、戦国時代に北条氏の城として豊臣家の軍勢と戦い落城した、八王子城の出土品も展示されていました。なんとベネチア産と思われるガラス器まで・・・。南蛮貿易、恐るべし。

そして再び常設展に戻り、今度は明治以降の東京ゾーンを見学。何度も見ていると新しい発見もあるもので、明治40年頃に作られたというアイスクリームグラスを発見。庶民がアイスクリームや「かき氷」を食べるようになったのは、明治になってからです。

1872(明治5)年築の第一国立銀行の社屋模型。和洋折衷の堂々たる構えで・・・これも復元してくれないかなあ(笑)。

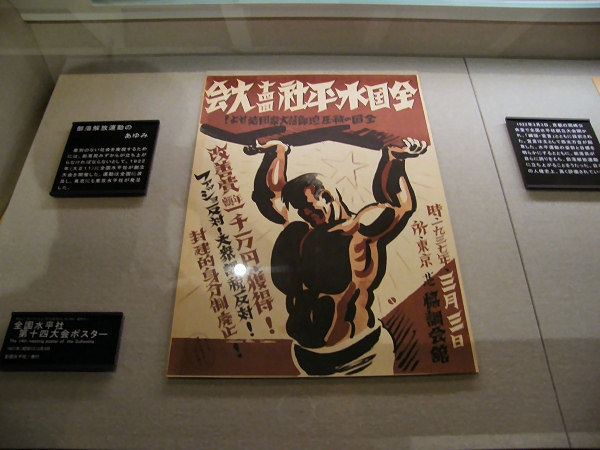

部落解放を訴えた全国水平社の大会ポスター。若い母親と子供がこれを見て

子供「ゴリマッチョ、細マッチョ」

母親「プロレスのポスターかな〜」

色々な意味で、着実に部落問題は終焉に向かっているようです。

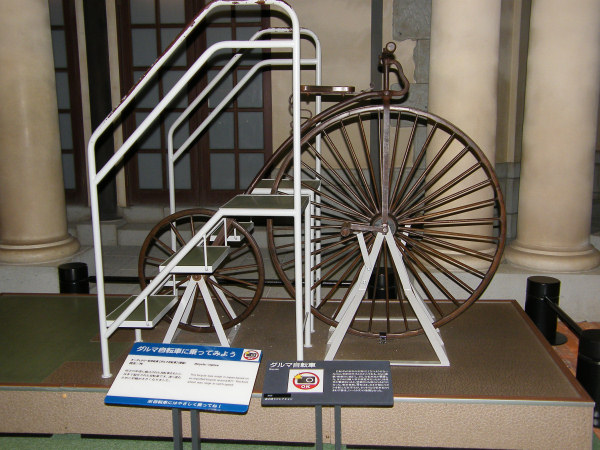

ところで今回面白かったのがコチラ。明治10年ごろに輸入された自転車を元に日本で製造されたダルマ自転車(複製品)だそうで、さすがに動かすことは無理でしたが乗ることが出来ました。足が全然地に着かないんですけど・・・。

それにしても、江戸東京博物館は何度来ても楽しいですね。もうちょっと維持費のかからない建築だったほうが、財政的には良かったんじゃないかとは思いますが、展示内容は抜群。また今日は津軽三味線と尺八のライブも行われていて、最初から最後まで堪能させていただきました。これからも魅力的な施設であり続けてもらいたいものです。

これから夏の大旅行シーズンが始まりますが、今週は「まだ」首都圏をウロウロ。まずはJR中央本線の立川駅にてEH200形電気機関車を撮影。いつの間にかすっかり、中央東線の貨物列車の主役となり、EF64形などはめっきり見なくなりました。

JR南武線の205系。横浜・神奈川DC(デスティネーションキャンペーン)ヘッドマークつきでした。

さて、JR青梅線に乗って青梅駅へ。本日は201系「四季彩」さよなら運転第2弾で、立川〜青梅間の運転。

残り数少なくなった首都圏の201系。また1編成消えていくのは、なんとも寂しい話です。

こちらは2001年に登場した当時の201系「四季彩」(佐都副所長撮影)。青梅線の主力が201系になったのは、つい最近・・・だったはずが、あっという間にE233系に置き換わり、今にして思えば103系とE233系の中継ぎ登板的な存在であったと実感します。

そして今度は新宿駅へ移動。253系特急「成田エクスプレス」を撮影してみたところ、YOKOSO!JAPAN!シールが前面、側面ともに貼られていました。はて、いつの間に・・・??

今日の目的のもう1つが、183系臨時快速「富士登山高嶺号」。16時に新宿駅を出発し、富士急行の河口湖へ向かうという珍しい列車で、専用のトレインマーク、両端特急シンボルマークつきの183系が使用されるとあって、沿線のファンの数は凄いものでした。5号車、6号車は自由席であったため、私も乗車して高尾駅まで・・・。

高尾駅では甲府行きの普通列車に115系スカ色が充当。房総半島に209系が投入されており、いよいよ中央本線の115系にも何らかの余波が来るかもしれません。

最後に風格漂う高尾駅を撮影。明日は江戸東京博物館へ行ってまいります。

|

被爆「旧広島陸軍被服支廠」、県が解体方針

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090711-OYT1T00038.htm?from=main6

ということで広島市に残る、上写真の立派な被爆レンガ倉庫群がとうとう解体されてしまうそうです。広島県、広島市は常々、平和教育だとか被爆の記憶を後世に・・・と声高に訴えてはいますが、その内実は観光集客が見込める原爆ドームに固執し、アメリカに対する文句を配信し続けているだけで、その実態はこんなもんだということが、改めて明らかになった気がします。

その一方で、広島「市」では旧市民球場跡地に折り鶴ホールを建設しようと、着々と邁進しており

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1239324771328/activesqr/common/other/4a31dcdd002.pdf

無駄な税金を着々と投入すべく頑張っていらっしゃるようです。貧弱な発想に基づく陳腐な平和教育と、何のビジョンも無い「まちづくり」の発想には呆れるばかりで、少しは横浜市の爪の垢でも飲んでいただきたい・・・。以上、被爆三世の所長からでした。

さて、ちょっとコチラにて久しぶりに言いたいことを少々。

地方に長年住んでいた立場から言わせていただければ、田舎って「まちづくり」に対する発想が非常に貧弱です。例えば広島県福山市に残る江戸時代の港町、鞆の浦への架橋問題。港の景観を大きく損ねる道路をバーンと造って、観光客アップと住民の生活向上を狙っているそうですし、住民の多くも期待しているそうですが、道路造れば町が発展するなんて、いつの時代の発想ですか? まして、鞆の浦の景観は江戸時代から雰囲気を変えない港がメインなわけで、それが消えてしまえば、ただ古い家屋の残る田舎町です。

それでも利便性の確保を行いたいなら、海底トンネル通せば景観も損ねず、利便性も向上して一石二鳥。事業費もさらにアップして、地元は一石三鳥では?

それから山口市の山口駅前にスーパーが出店しようとして、地元商店街が市に圧力をかけて潰した例も最近ありました。鉄道に人が乗らない→廃止→代替整備の道路にウン十億→しかし鉄道が無い=アクセスが悪いと思われ観光客激減(例えば広島の三段峡。道路は整備していないけど、代替バスすら減便らしいね)・・・なんて例も山ほどあります。

何が最も重要で、将来にとって有益かということをわかってない方々が、役所にしろ民間にしろ、あまりにも多すぎます。

地方格差が叫ばれ、地方分権を訴える知事もいますけど、まずは足元を見ろと強く言いたい。東京など大都市になぜ人が集まるのか、単純に「便利だから」「モノがあふれているから」「就職先があるから」と羨ましがるのは結構ですけど、そろそろ自分たちの頭で、自分たちの「まち」をどう造っていくのか、考える時代にきていると思います。今のままでは地方分権をしたところで、ロクな結果に並んでしょうし、これが中央省庁の連中が地方に権限を渡したくない口実の1つに利用されていることは、想像に難くありません。

これからは、そういう意識をいち早く高めた地方のみが生き残り、相変わらず足の引っ張り合い、不勉強や単純な模倣による都市計画を進める地方は、もっと状況が悪化をしていき、若者が全然いない、火が消えたような死んだ町が次々と出来上がっていくことでしょう。・・・なんてことは、私が書くまでもなく、随分前から言われ続けており、現実の事態になった場所も多いですけどね〜。

本日はグロッグフロッグさんと、声優の水樹奈々さんのライブを西武ドームまで見に行くことに。もちろん、ただ行くだけは勿体無い!・・・てなわけで、西武池袋線の撮影を2人で本格的に行うことにしました。まずは池袋駅を出発します。

当初は「ひばりが丘駅」で撮影予定で、とりあえず30000系を撮影はしてみるものの、ホーム先端からの撮影は、ホーム先が細くなっていて露骨に運行の邪魔になりそうだったので早々に撤収。

続いて清瀬駅の上りホーム飯能方に陣取ってみます。側面も少し映る形で正面から撮れるため、これは結構面白い。上写真は副都心線乗り入れ対応の6000系。西武で「各停 渋谷」行きの表示というのは、未だに慣れません。渋谷行きの表示って、東急のイメージが強いんですよね。JRも渋谷行きの電車が無いので、余計に渋谷=東急という感じがあります。

「所長、先週撮影した京王井の頭線の終点は大昔から”渋谷”ですけど・・・」

「・・・。」

30000系。結構増えてきました・・・と書きたいところですが、今のところは超少数派です。

清瀬駅でもかなりの枚数を撮影しましたが、少々飽きてきたので続いて秋津駅の上りホーム池袋方へ。

上写真は9000系。最近は「人と環境に優しい鉄道 Inverter car 西武鉄道 9000 Series」というステッカーを掲出しているようで、2000系後期車との見分けが容易です。

数が少なくなってきた東京メトロ7000系オリジナル塗装。

10000系特急「ちちぶ」。

東京メトロ7000系副都心線対応編成。

東京メトロ10000系。

そして長らく待ってようやく来た3000系。後で調べてみると、こっちの方まで来る運用は少ないみたいですね。

6000系(副都心線非対応車)。

2000系。本日の所長撮影雑記では初の掲載ですが、本日最も見かけた系列で、「またこれか・・・」状態でした。2000系を置き換える車両が出たときに、西武の印象は大きく変わることになるでしょう。

グロッグフロッグさんが楽しみに待っていた、10000系を利用した水樹奈々特別電車「DIAMOND

EXPRESS」。西武球場前への直通列車で、中では水樹奈々さんのラジオ特別版が流れたようです。

私の本日の目的としては、西武池袋線の3000系銀河鉄道999編成ラッピング編成の撮影。秋津駅に幾らいても来そうに無かったので、これはきっと池袋付近の区間運用に就いているんだろう・・・ということで練馬駅まで戻ったところ、直ぐにやってきました。予想通り、保谷駅までの区間運用でした。

それにしても・・・これはインパクトが凄すぎます。

さらに、途中で旧塗装にリバイバルされた新101系とすれ違ったので、これは撮影せねば・・・と。練馬高野台駅にて待ち構えることにしました。ここも通過していく優等列車の撮影がしやすいですね〜。

先ほどの銀河鉄道999編成が折り返しで戻ってきました。池袋方はメーテが前面に描かれており・・・怖い(笑)。

そしてやってきました、新101系旧塗装(271編成)。旧塗装化に合わせて新宿線から池袋線に転属したそうです。これにて西武池袋線の撮影を終了。いやあ・・・楽しかった、今日はどうもお疲れ様でした。

「馬鹿言っているんじゃありません。これはあくまでオマケでしょ。」

と相方からの突込みが入り、所沢駅にて

「ね〜ね〜、川越行こうよ」

という所長の凄まじい発言も出る中、西武ドームへ行きましたとさ。

で・・・、開演が午後4時から。到着したのは午後2時でしたが、既に人の数が凄い凄い・・・。会場内はもちろん撮影禁止なので、ライブの風景をご紹介できないのが残念ですが、とにかく水樹奈々さんの声量がハンパなく大きく、午後8時まで殆ど歌いっぱなし。プロというのは、こういうものなんだなあ・・・と心から感心しました。

バンドの演奏も超絶技巧、演出で使用された映像も気合が入ったもので、心から楽しませていただきました。「なんだ、声優の音楽ライブかよ・・・」と、多少見下しているそこのアナタ、そこらへんのルックスだけで売っている歌手なんかとは雲泥の差ですよ。ぜひ一度は生で聴いていただきたいと思います。

グロッグフロッグさん、お誘い頂き本当に有難うございました。ますます水樹さんのファンになってしまったぜ。

そして、意外と私は生で音楽を聴くことが少ないのですが、そろそろ旅行もほとほどにして、クラシックの演奏会を年に何回かは聴きに行ってみたいなあ。

というわけで4時間にも及ぶ凄まじいライブを聴き終え、終了後の寂しさもちょっと感じながら、西武より武蔵野線、南武線経由で登戸にて小田急に乗り換え。やってきた藤沢行きは、なんと4000系でした。原則として江ノ島線には入線しないはずですが、いよいよ本格登場の気配でしょうか??

就職して藤沢に引っ越してから、何だかんだこの時期に毎年撮影している、神奈川県平塚市の「湘南ひらつか七夕まつり」。今回もその模様を所長撮影雑記にて御紹介。相変わらずお馴染みの老舗が竹飾り(・・・と呼べるのかどうか?)に気合を入れて製作しており、中々綺麗なものでした。まずは、お馴染み平田人形店。

うなぎの川万。

大河ドラマのブームに合わせて、「天地人」と、2年前の「風林火山」も。

WBCの世界一と原人形(笑)も登場。

ただの飾りといってしまえばそれまでですが、色とりどりで非常に美しい風景です。ちなみに、人で混んで来ると撮影が難しいので、朝9時ぐらいに撮影しました。このぐらいの時間がオススメです。

お祭りでは御馴染みの屋台各種。

そして毎年恒例の滝口カバン店の巨大な竹飾り。先ほどの平田人形店、うなぎの川万と共に御三家的な存在です。

まあ・・・今年はことさらに気合が入っておりますこと。

生きがい事業団の竹飾りも非常に美しいもので(天の川を表現したのが綺麗)、竹飾りの王道的な雰囲気です。

世相を反映して、景気回復、消費拡大・・・と。

まあ、毎年おんなじ様な感じでマンネリ化してはいますが、これといった観光地の無い工業都市(西部は農業が盛ん)な平塚市において、最初にこれを考えた人は偉い。これからも色々な変化を少しでも入れながら、頑張ってほしいものです。

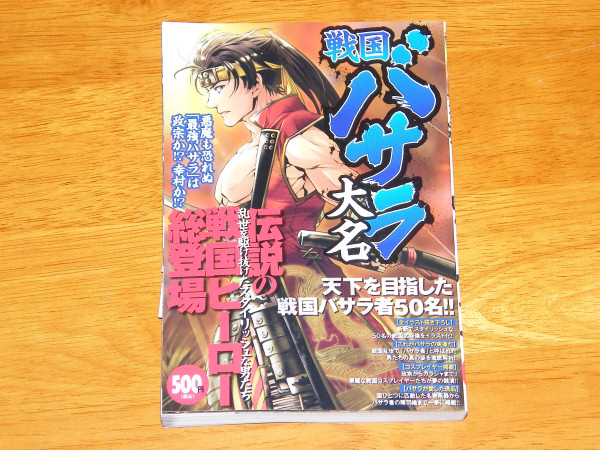

今回は久しぶりに、うちのサイトが関わった最近の本を紹介。いずれも写真協力ですが、まず「戦国バサラ大名」(双葉社)。イラストとタイトルを見てお分かりの通り、最近女性に人気のアレをイメージした雰囲気の本ですが、内容は歴史好きなら誰もが納得のもの。戦国時代って、織田信長に限らず様々な型破りの人物が多数登場し、色々なエピソードを残しているから面白いんですよね。

戦国武将を美少年化して女性ウケを狙う、昨今の風潮には多少の違和感を感じるものの、より多くの人たちに歴史を勉強する魅力を知っていただきたく、その意味では喜ばしい傾向。本書はその一助となる有力な本で、全国のコンビニで500円で売っております。職場近くのセブン・イレブンにあったときには、ちょっとニヤッとした所長でした。

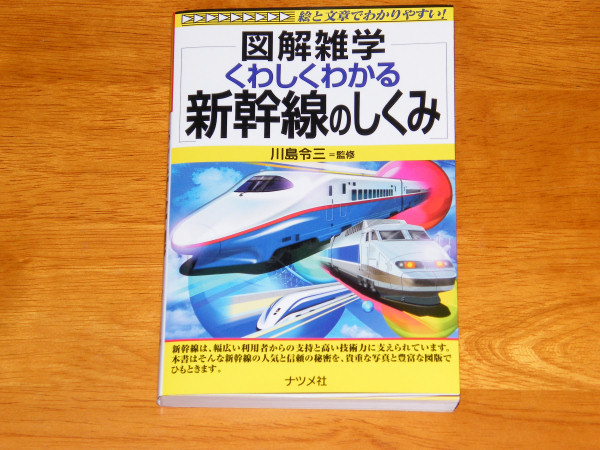

続きまして「図解雑学 くわしくわかる新幹線のしくみ」(ナツメ社)。図解雑学シリーズですから、内容の豊富さと解りやすさは、敢えて言うまでもない? 0系からN700系までの詳細な解説はもちろん、新幹線を支えるインフラ部分の技術解説も素晴らしいもので、日ごろは車両の撮影ばかりに興じる私には目からウロコの1冊です。

列車アイコンで有名なホームページ、「駅旅・ゆけむり研究室」様などと共に、多数の写真を私とdaikiti 所員で担当しました。

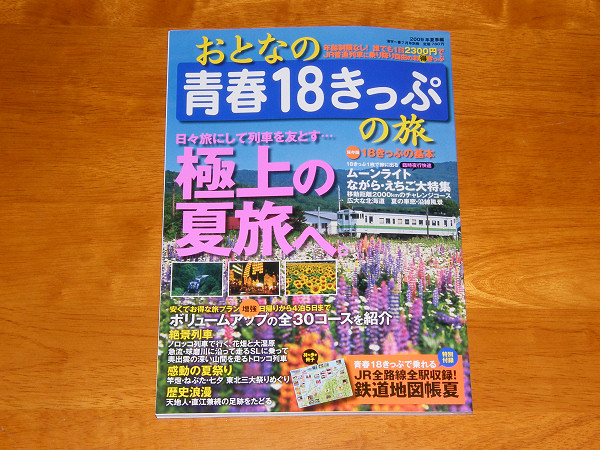

最後に、これは写真1枚だけ協力しただけですけど、「おとなの青春18きっぷの旅」(学研)。

夏は外に出て動き回るのが地獄ですから、逆にこういうときこそ(クーラーの効いた)列車の旅を心行くまで楽しみたいもの。既にいくつか私も旅行のプランが出来ており、夏の旅行が楽しみです。まあ・・・夏じゃなくてもバンバン旅行してますけどね。

というわけで、以上3冊でした。このほかにもCS放送 MONDO21「鉄道モノ談義」をはじめ、本やテレビ、さらには社内報など様々な分野で弊サイトの写真をお使いいただいております。実にありがたい限りですし、こうやって出来上がった本を送付してくださるところは本当に恐縮です。

|

|