本日はTOMOの鉄日誌のTOMOさん、「ちろログ」の「ちろ」さんなどが年に何回か開催する鉄道模型(Nゲージ)の運転会へ。鉄道模型なんて、鉄道コレクションぐらいは少し買ってはいるものの、通常のNゲージは最近、ほとんど買っておらず、まして運転をするなんて10年ぶりぐらい。とりあえず、189系特急「あずさ」色と・・・。

115系瀬戸内色の2つを持っていきました。全く運転していませんでしたが、問題なく動く動く。かなり感動です♪ デュークさん、そろそろ鉄道模型の世界に戻りませんか?(笑)

さて、長時間にわたる運転会。私はこの2つしか持ってこなかったので、必然的にほかの人のネタに目が移ります。その中でも、TOMOさんになぜか(×3)相棒認定された、与太郎さんのネタは期待を裏切らないもの。さて、何かが変ですね?

こちらは国鉄色のディーゼルカー。さて、元々は何系でしょう?

アップで見てみましょうか。キハ110系と、西武鉄道のE851形電気機関車。両方とも、全く違和感なしで素晴らしい! キハ110系の方は、キハ40系が引退したあとに、本当にやりそうな気もします。

こちらは小田急の10000形HiSE。連接車体なので、短いですね〜。・・・いや、短すぎるでしょう。

Bトレも、ここまで連結すれば壮観です。

485系しらさぎ色のBトレとの並び。それにしても、通称「青さぎ」色は短命でしたが、良いカラーリングでしたね。

え〜・・・やることのなくなった私は、このぐらいのネタで遊ぶぐらいしか・・・。

こちらは真面目な与太郎さんの作品で、松本電鉄3000系と京王3000系。

別の人の模型を見ていると、京浜東北線の209系とE233系の並びも。この3タイプの並び、ついに一般には撮影会やってくれませんでしたね。

キハ58系10両編成。今や2両編成のリバイバル急行でも感動しますが、昔はこのぐらいの長さも珍しいわけではなく・・・。

さて、TOMOさんをはじめとする皆様、今回は参加させていただき本当に有難うございました。お陰様で、久しぶりに鉄道模型の魅力を再発見。ぜひ懲りずに、またお誘いいただけますと幸いでございます。

地元の日野駅が開業120周年ということで、ちょっとしたイベントが開催。記念入場券は長蛇の列、さらに甲州街道「日野宿」を歩くという、駅からハイキングも行われており、休日の日中としては異例の大変な賑わいを見せておりました。

注目なのは、こちらの模型。通常、こういう人を乗せて走る模型はSLが多いのですが、何故かJR仙石線(あおば通り・仙台〜石巻を走る路線)103系の旧塗装というマニアックなネタ。しかも方向幕は「日野」というサービスつき。

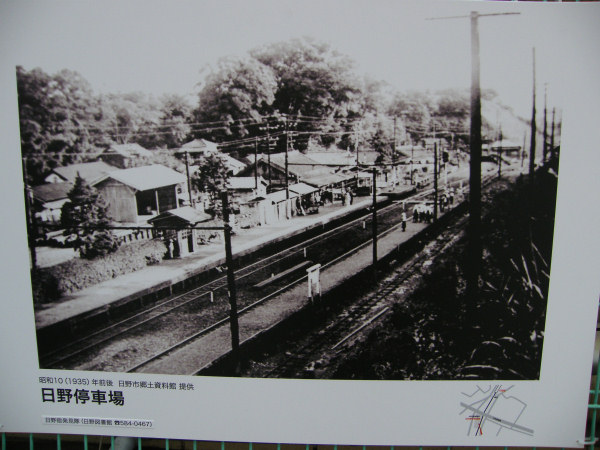

そして日野駅前では1月31日まで、このように日野駅の昔の写真をパネルで展示。こちらは、日野駅が現在地に移転する前、豊田方面に現在も留置線などが広がる場所に開設された、日野停車場当時のもの。

現在の日野駅は複線化に伴い、1937(昭和12)年に建てられたもので、入母屋屋根の民家風の駅舎は昔から変わらず。

こうやって、昔の町の風景を展示する試みっていいですね。日野市では日野駅に限らず、様々な場所の壁などに、日野市の昔の風景を撮影した写真をパネルにして展示しておりますが、自分たちが住んでいた場所が、昔はどんな場所だったのか感じてもらうためにも、凄く良い試みだと思います。ぜひ、他の自治体でもやって欲しい企画ですね。

本日は友人の桜乃(桜ノ咲みえ)氏が制作する同人音楽CDの打ち合わせのため、氷川副所長の発案で大阪へ。私も1曲書かせていただき、氷川副所長が高らかに歌い上げてくれる予定なのです。

しかし友人に依頼していた歌詞が完成したのが前日の夕方。そのため大急ぎで深夜まで楽譜に歌詞を当てはめていたため、眠い〜。おまけに風邪の後遺症でノドがやられてしまい、ガラガラ声という悲惨な状況の中で出発です。

ともあれ、東海道新幹線より富士山を拝みます。

面白いもので、東海道新幹線の車窓の中で岐阜羽島〜米原間のみ、見事に雪が積もっていました。写真は関ヶ原付近の様子。う〜ん、これは寒そう・・・。そして、そんな寒い中で米原駅で500系「のぞみ」狙いの同業者が多数。凄いですなあ。

私は京都駅にて500系を狙います。とりあえず700系「ひかり」を撮影。

で、京都であることがわかる風景と500系を絡めたかったので、こんな感じで撮影してみました。それにしても京都駅は相変わらず東西に長い・・・。本当に巨大な駅です。

こちらはN700系「のぞみ」。では、大阪に向かいます。

新大阪駅で700系「ひかりレールスター」を撮影。あまり注目されていませんが、九州新幹線開業後は、これもどうなるか解りませんね。おそらく短編成化の上で100系置き換えではないかと思うのですが。

そして在来線ホームに回り、207系の後方からやってくるのは・・・。

寝台特急「日本海」でございます。こちらは廃止のアナウンスはありませんが、撮れるときに撮っておこう、ということで同業者が多数待ち構えておりました。やっぱり被写体としても単純に格好いいですよね。

新大阪駅に停車中の寝台特急「日本海」。

こちらは北近畿タンゴ鉄道の特急「タンゴエクスプローラー」。本日は2編成連結した6両編成でした。

続いて大阪駅に到着すると、あらビックリ。掲示板への投稿などで大阪駅の改築工事がかなり進んでいることは知っていましたが、自分の目で見ると変貌ぶりに驚かされます。

さて、ホームの雰囲気もかなり変わったので、ちょいと撮影。まずは大阪環状線の201系。オレンジ色の201系を、心行くまで何度でも堪能できるのはファンとしては嬉しいもの。まあ、特に側面は大幅に変更され、車内はリニューアルにより最新型同様なので、殆ど原型をとどめていませんが・・・。

683系4000番台による通称”ヨンダーバード”こと、特急「サンダーバード」。今回初めて撮影しました。しかし、登場して間もないにもかかわらず、もう側面がしっかりと汚れております。白い車体を維持するのは大変とは思いますが、看板特急なのですから、しっかりとした手入れを期待したいもの。

いよいよ次のダイヤ改正で1往復化と、通常6両編成化が実施される485系特急「雷鳥」。ホームの雰囲気が随分と変わりましたね。何だか別の駅で撮影しているような気分です。

う〜ん、ちょっと撮影がしにくくなった感じもします。

そして新大阪駅に先回りして、再び特急「雷鳥」を撮影。

こちら、先日183系に改造された元「雷鳥」用485系。窓下の赤ラインは追加されず、純粋な国鉄色のままなのが特徴です(運転台下のステッカーを除く)。

さて、ここで桜乃氏と、山口からやってきた氷川副所長と合流して大阪を歩きます。中学、高校からの付き合いなので全く気を使わなくて良く楽しいのですが、話したくてもノドの具合が悲惨で話せないのが辛かった・・・。さて、こちらは阪急百貨店うめだ本店。2012年のグランドオープンを目指して改築が進められております。有り難いことに、低層部は戦前に建てられた旧建物の雰囲気を再現しています。

こちらはJR大阪駅。北口の再開発も凄いですが、南口も大丸百貨店が増床工事中。どんどん変わって行きますね。

大阪駅の西側にある大阪中央郵便局旧庁舎。吉田鉄郎と逓信省営繕課の設計により、1939(昭和14)年に建築されたもの。現代オフィスビルのさきがけで、合理性を追求したシンプルなデザインが特徴です。で、高層ビルに建てかえる予定でしたが、東京中央郵便局と同様に鳩山邦夫総務相(当時)の鳩の一声があり、こちらの方は宙ぶらりん状態。民主党政権になりましたが、さて今はどうなっているのやら。

建築好きとしては、是非残してもらいたいものですが、一般の人には何が凄い建築なのか良く解らないでしょうし、駅前の一等地をこのまま放置も勿体無いですし、どうしたものでしょうか。

ちなみに、1933(昭和8)年に、大阪中央郵便局に先立ち、同じく吉田鉄郎の設計で建てられた東京中央郵便局と比較すると、東京の方が近代洋風建築の面影を随所に残すのに対し、大阪は完全に現代のオフィスビルと変わらぬデザイン。東京と大阪の2つセットで残ると、この建築の歴史の流れを見られるわけであります。

そしてアメリカ村を経由し、心斎橋方向へ。途中、こんな看板を見つけましたが・・・なんだったのやら。

こちらは1933(昭和8)年にヴォーリズの設計で完成した、大丸心斎橋店。隣は、かつての「そごう」ですが大丸が買い取り、こうなると日本でも有数の店舗面積を持つ百貨店となりましたね。

大丸心斎橋店、先ほどの写真は御堂筋から見た風景ですが、その反対側の心斎橋側入り口の正面には、大丸のシンボルである孔雀の装飾が掲げられており、それはもう素晴らしいデザイン。最近の建築は、こういうのを採用しないので、ちょっと残念です。

そして南船場に行き、古そうなビルを発見したので撮影。こちらは原田産業株式会社大阪本社ビルで、1928(昭和3)年の建築。

これは大阪農林会館。1930(昭和5)年の建築で、元々は三菱商事大阪支店でした。

さて、この後は近くのスタジオで氷川副所長、歌の特訓。とは言え、私の方も準備不足であり、歌わせながら、その都度色々変更していくような始末。ともあれ、何とか形になったので、あとは来月のレコーディングを待つのみです。

さて、翌日は氷川副所長と忍者を求めて伊賀へ、天王寺駅から出発します。で・・・、オレンジ色の201系って、普通に奈良まで直通していたんですね。

103系もバリバリ現役の関西。大阪環状線の103系と、大和路線の103系の並びも撮影できました。

そして加茂駅でキハ120形に乗り換え、ゴトゴト・・・と伊賀上野駅に到着。

ここで伊賀鉄道に乗り換え、上野市駅に向かいます。

上野市駅では漫画家・松本零士さんデザインの860系「忍者電車」を撮影。

こちらが伊賀鉄道の中心駅である上野市駅。ちなみに自治体名は、2004年の合併で上野市が伊賀市に変わっています。駅舎は非常にレトロな雰囲気で、いくつかのサイトで見る限りでは1922(大正11)年の建築のようです。

そして向かうは上野城。1585(天正13)年に大和郡山から移封された筒井定次によって整備されたのが、近世城郭としての始まりで、1608(慶長13)年に改易されると、藤堂高虎に領土の1つとして与えられます。本拠は伊勢の津城においた藤堂高虎ですが、上野城についても、豊臣家との戦いに備えて堅牢なものとし、高石垣や二ノ丸の整備、5層の天守閣の建設を行います。

しかし天守閣については1612(慶長17)年に、竣工を直前にしながら倒壊。その後、豊臣家が滅亡したことや武家諸法度による規制などから天守閣は再建されませんでした。それから月日は流れ、1935(昭和10)年になって、衆議院議員であった川崎克が、かつての天守台に模擬天守閣を建設。

これが現在見られる上野城の天守閣で、川崎氏はこれを「伊賀文化産業城」と命名。何ら歴史的な考証の無い、全くのニセモノ天守閣ではありますが、鉄筋コンクリートではなく木造で本格的に造られているため、非常に本格的。で・・・、ご覧のように本日は修復中。何でも台風の被害に伴う補修だそうで、2月末まで工事が行われるそうです。ガーン・・・。

続いて上野城の北側にある伊賀流忍者博物館へ。ここから約10m南にあった、江戸時代後期の下忍の住まいを移築して、1964(昭和39)年にオープンしたもの。

屋敷の中は「どんでん返し」や「仕掛け戸」など、色々なカラクリがあり、ガイドの方が実演してくれます。

また、付属の博物館では様々な手裏剣を始めとする忍者の道具も多数展示。「子どもの頃に読んだ本と全く同じだ」と氷川副所長も大満足。意外と面白く、オススメでございます。引き続いて2月に大阪に行くときは、レコーディングの帰りに甲賀に行きますかね、副所長!

さてその隣、まるでキノコのような変わった建物があります。これは俳聖殿という建物で、昨年3月に三重県指定有形文化財となりました。1942(昭和17)年、松尾芭蕉の生誕300周年を記念して造られたもので、下層は八角形平面、上層は円形平面。そして外観のイメージは、先ほど上野城天守閣を建築した川崎克氏の、芭蕉の旅姿を建築で現したいとの希望により、伊藤忠太博士が設計したもの。

笠をかぶり、蓑と衣を着た松尾芭蕉が建物となって現れています。上層部の屋根の湾曲は面白いですなあ。

続いて訪れたのが旧小田小学校本館。1881(明治14)年、小田学校の新校舎として建てられ、同時に啓迪(けいてき)学校として改名。1887(明治20)年に小田小学簡易科授業所、1891(明治24)年に小田尋常小学校など、何度か校名変更を経て、1947(昭和22)年に小田小学校と改称。1965(昭和40)年に廃校となり、この校舎は保存されています。

2階ではギヤマンの色ガラスがはめ込まれており、特徴の1つ。

また明治から現代までの教科書や通信簿まで展示されており、非常に参考になります。

さらに今度は、江戸時代の藩校であった旧崇廣堂(国史跡)へ。崇廣堂は1821(文政4)年、上野城二の丸の西土居側へ、津藩の藩主である藤堂高兌が、津の藩校有造館の支校として建てさせたもので、現在の建物は1854(安政元)年の安政の大地震で被害を受けた後に、再建されたもの。

講堂はこのように広々とした空間であるのが特徴で、さらに光を上手く取り入れられる構造になっています。というわけで、伊賀市中心部には江戸の校舎と明治の校舎の2つが至近距離で残っています。

さらにその隣は、旧三重県第三尋常中学校校舎と、その正門が現存(県有形文化財)。1900(明治33)年に竣工したもので、三重県庁や三重県師範学校校舎を設計した清水義八が、ここでも設計を担当しています。凄いですねえ、これだけ一度に戦前の学校建築を見たのは初めてです。

さらに東へずっと歩いていくと、松尾芭蕉の生家があります。まあ・・・普通の町屋でした。しかし、残っているものですねえ。

他にも見るべき場所はいくつかありますが、何しろ寒い。どうせ上野城が修復した後に、もう一度来る予定なので、今日はこの程度にして、上野市駅を出発します。松尾さん、また会いましょう〜♪

上野市駅構内では伊賀鉄道のレトロカラー2種と対面。左側は昭和30年代まで旧型車に塗られていたダークグリーンにリバイバル塗装された編成。右側は、この860系が新製されて奈良線に登場した当時の塗装だそうです。

そして東急1000系を購入して、新たな忍者列車とした200系に乗って終点の伊賀神戸駅へ。この車両、車内も石畳のシールが貼られていたり、座席の一部が固定クロスシートになっていたりと、東急時代とはかなり印象を変えています。

ここで近鉄特急に乗り換え、伊勢中川経由で近鉄名古屋駅へ。

で・・・なんと、トヨタの工場を転用した「トヨタテクノミュージアム

産業技術記念館」に久しぶりに行ってきました。前回は、あまりこういうのに興味の無い友人と行ったため、さほど見られなかったのですが、今回は・・・閉館時間が迫っているという状態。まずは糸を作るという技術から見て行きます。

こちらは信濃の技術者、臥雲辰致(がうんときむね)によって1873年発明された「ガラ紡機」の1つで、機械自体は1931年のもの。ガラ紡機は当初、手回しでガラガラ言いながら糸を紡いでいましたが、後に動力化され、この機械は水車により、大量に糸を紡いでいきます。

一方、ガラ紡機が日本で登場している頃、イギリスでは機械紡績システムが発達していました。これは1910年にプラット社で製造された練条機。ここで紡績の工程を書いておきますと、開棉→混棉→打棉→梳棉→練条一粗紡(始紡)→間紡→練紡→精紡という順番。練条では、数本のスライバを合わせて引き伸ばし、1本とすることで、繊維の平行度を高め、スライバの太さのムラを少なくします。

続いて粗紡という工程へ。これは1899年、プラット社によって製造された粗紡機(始紡機)で、スライバを引き伸ばして、フライヤの回転によって、「より」をかけて粗糸とし、コーン状に巻き取っていきます。引き続き間紡→練紡の工程へ。

こうして出来た粗糸は、精紡の段階へ。こちらは1896年製造のリング精紡機。これによって粗糸を細かく引き伸ばして、「より」をかけて、品質の良い糸が完成します。

てなわけで、品質の良い糸を作るためにはいろいろな工程と機械が必要。後に1つの機械で2つの工程をやってしまうとか、技術革新も行われていますが、知識が無いため、さほど詳しく書けないので御勘弁を。で、こちらは2007年に豊田が登場させた高速精紡機。まあ、やっている作業は昔から変わりませんが、スピードが大幅アップ。

先ほどのリング精紡機は毎分9500回転でしたが、こちらは2万5000回転。さらに原料の自動供給に、最大1200本のポピンを一斉に交換する装置(オートドッファー)も備えるなど、コンピューター制御で何でもやってくれます。

すっかり紡績で色々御紹介しましたが、織機技術も忘れてはいけません。・・・が、スミマセン、時間がわずかなので今回は殆ど見ていません。で、トヨタの博物館ですので自動車関連も充実。最初にトヨタの車を造った頃の工場の再現とか・・・。

往年の名車の展示や工場機械の展示など・・・。

こちらは新たに展示に加わったセリカ(1970年)。

愛・地球博でインパクトを与えたi−unit

さらに自動演奏ロボットの実演も見させていただきました。

今回、所長撮影雑記を書くにあたって色々と紡績のお勉強も出来たことですし、また訪問してみたいですね。自動車も面白いですが、紡績と織機の技術って、色々と奥が深いなあ。

・・・というわけで、もう見学対象も場所も、何でもありの無茶苦茶な状態ですが、今回の旅行は終了。とりあえず予定では、今月はこれで遠くには行かない・・・つもりです。だから皆さん、所長を遠くへ誘うんじゃありません、誘うんじゃありませんぞ。

本日は群馬県の上毛電鉄で「2010新年企画 上毛電鉄イベント」が開催されるとのこと。ここのところ、お互いのブログで名前が出まくっていますが、今回もTOMOの鉄日誌のTOMOさんと共に出発。まずは久しぶりに東武鉄道の浅草駅へ行きます。ご覧のとおり、相変わらずのすごい構造で・・・。

今回、初めて乗車した200系特急「りょうもう」。この停車風景を見る限り、別に普通の光景ですが・・・。

ホーム先端に近づくにつれ、車両とホームの角度が合わなくなり、ついには専用の渡り板まで登場。このホームに列車が到着し、発車するたびに、この渡り板を設置し、取り外し、という手間がかかるわけで、駅員さんたちは大変です。

さて、意外とごゆっくりなスピードで少々飽きながら、終点の赤城駅に到着。

さて、意外とごゆっくりなスピードで少々飽きながら、終点の赤城駅に到着。

そして「ちろログ」の管理人である「ちろ」さんと合流し、大胡駅にてイベントの目玉の1つである、1928(昭和3)年製造の、デハ101の運転を迎え撃ちます。

当然のことながら乗車してみます。レトロな車内に、吊り掛け駆動の音が何ともいえません。まあ・・・広島電鉄の旧型の路面電車なんかは、みんなこんな感じと言えなくもないですけど。しかし、JRも蒸気機関車ばかりに目を向けないで、旧型国電の動態保存をやっていても良かったのでは?と思います。そういや、JR西日本のクモハ42形は、いつまで下関で放置しておくのでしょうか。

そして上泉駅で下車し、中央前橋駅方向に5分程度歩いた場所に待機。先ほどのデハ101の折り返しの撮影を行います。と、それまでに多少時間があるのでデハ700型を撮影出来ました。

このデハ700型は、京王井の頭線の3000形を導入したもので、前面の塗装は井の頭線のごとく、様々なカラーバリエーションがあるのが特徴でございます。同じ車両であっても、ちょっと色が変わっているだけで、撮影していても、見ていても楽しいですね。

そしてデハ101がやってきました。う〜ん、うまく撮影できたような、出来なかったような・・・。

この後、大胡駅にてイベントを実施。デハ104と、1929(昭和4)年製造で、昨年に東急電鉄から譲渡されたデキ3021と、戦前生まれの3車両を並べての撮影会が行われました。このうち、デハ101、デキ3021は構内で運転が行われています。

そして西桐生駅に行き、1928(昭和3)年に建築された洋風駅舎を撮影。

ここでTOMOさんたちとは一旦お別れし、私は桐生市の近代建築群を探訪します。まず、こちらは桐生織物会館旧館(桐生織物記念館)。1934(昭和9)年の建築で、青緑色の日本瓦葺が特徴。桐生の絹織物が絶頂期だったころの建築で、桐生織物業界の作戦本部として使われました。

こちらは今も昔も桐生倶楽部会館として使われている建物。1919(大正8)年の建築で、桐生の企業界の社交場として長らく使われ続けています。そんなわけで、一般の人が中を見るのは難しいようですね。スパニッシュ・コロニアル洋式なのが特徴です。

・・・ところで最近思うのですが、日本の近代建築って、一口に洋風といっても、色々な国の、色々な時代の建築様式を、特には和洋折衷にしながら採用しているわけで、百花繚乱状態ですね。ある意味で建築の見本市?

それから、これは桐生天満宮。左側の本殿・幣殿は1789(寛政元)年の建築(遷宮開帳は1793年)、拝殿は1802(享和2)年の建築。非常に細やかな彫刻が素晴らしく、また極彩色が多少残っていることから、建築当初はさぞ華やかな雰囲気であったと思われます。

その向かい側に建つのが群馬大学工学部同窓記念会館。元々は桐生高等染織学校本館・講堂として1916(大正5)年に建てられたもので、やはり桐生の繊維産業と密接に関連したものです。

こちらは1919(大正8)年に建てられた金谷レース工業株式会社鋸屋根工場と、昭和初期に建てられた事務所・・・だったはずが、2008年にベーカリーカフェ・レンガとして再出発。解体の危機に瀕していたものを、かつて織物工場を経営されて、パン屋さんに転業されていた方が、工場の保存を決意し、買い取ったものだとか。

レンガ造りの鋸屋根としては、市内で唯一の現存例らしく、観光ガイドでも必ず登場する存在であっただけに、大変ありがたいことです。

ほかにも様々なものを見ましたが、いずれ紹介するとしまして、TOMOさんと合流して桐生駅へ。わたらせ渓谷鉄道わ89―200形が入線してきたので撮影します。

そして両毛線でまっすぐ小山へ・・・行けばいいものを、それは何と無く味気ない感じがして足利駅で下車。

そして両毛線でまっすぐ小山へ・・・行けばいいものを、それは何と無く味気ない感じがして足利駅で下車。駅舎は1933(昭和8)年に建てられた洋風建築。

足利駅前に保存されているのがEF60 123号機という、保存に当たって狙ったナンバーを選んだとしか思えない(?)電気機関車。蒸気機関車じゃなくて、電気機関車を保存するというのは、少し珍しいことですね。保存状態は、まあ・・・何とか・・・といったレベルでしょうか。

そして渡良瀬川を挟んで南へ徒歩20分の場所にある東武鉄道の足利市駅へ。30000系に乗って久喜駅に行きます。

・・・思えば、これが最後のトドメになったようで、お陰様で風邪を引いてしまい、新年早々、5日、6日と2日連続で職場を休む羽目になってしまいました。職場の皆さん、ゴメンナサイ。でも約束があるので、週末は予定通り大阪に行ってきます(爆)。

というわけで久喜駅。湘南新宿ラインでトコトコ帰ります。いや〜・・・遠かった。久しぶりの上毛電鉄の旅でしたが、両毛線で行こうが、東武鉄道で行こうが、どっちにしろ遠いものは遠かったです・・・。

皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も所長撮影雑記は、裏辺研究所本体の更新と連動しながら、日本全国津々浦々、出来れば海外も含めて色々な旅行記や、気になったネタを提供していきますので、宜しくお付き合いいただければと思います。

さて、本日は祖母、妹、従兄弟(佐都副所長)とその父母との5人で、とある場所へ。途中、新宿駅にて今年の撮り初めとなる189系彩野編成による特急「きぬがわ」を撮影。もしかすると、初めての撮影かも。なかなか幸先の良いスタートです。

訪問した場所は文京区にある椿山荘(ちんざんそう)というホテル。元々は明治の元勲である山縣有朋が1878(明治11)年、南北朝時代の頃より「つばきやま」と呼ばれていた椿の名所である上総久留里藩黒田豊前守の下屋敷を購入し、「椿山荘」と命名したことに始まります。山縣有朋は明治天皇を始め、政財界の重鎮を招いた会議をここで催し、1918(大正7)年に藤田組の二代目当主である藤田平太郎男爵に所有が移りました。

写真の三重塔は、広島県加茂郡入野の山上伽藍、篁山竹林寺(たかむらさんちくりんじ)の三重塔を1925(大正14)年に移築したもの。室町時代後期の建築と推定され、荒廃していたものを藤田平太郎が惜しんで保存したもので、幸いにも戦災でも残り、今に伝えられていることは非常に嬉しい限り。都内でも有数の文化財です。

庭園は真冬に付き寂しい状態ですが、春や秋には特に美しい風景となることでしょう。

椿山荘で食事をした後、向かい側にある東京カテドラル聖マリア大聖堂へ。建築好きならピンと来ると思いますが、丹下健三氏の設計で、1964(昭和39)年に完成しました。同時期に完成した代々木体育館と良く似ていますね。ちなみにカテドラとは、司教や大司教が導き、司式するための“着座椅子”のギリシャ語のことだそうです。

見る角度によって色々と表情が変わるのが特徴的で、非常に雄大かつ優美な姿で凄くいい。末永く使用をしてもらいたいものです。そのうち文化財に登録されるかもしれませんね。

それから護国寺に向かって歩き出すと、なにやら古い建築が・・・。東京大学総合教育研究施設というものらしいのですが、建築の詳細については不明。見るからに戦前の建築っぽいのですが。

そして講談社の古い社屋を堪能し・・・。

初詣として護国寺に到着。

太目を右に転じると古い門が見えたので行ってみると、護国寺が徳川綱吉によって建立された元禄時代からの惣門がありました。形式は寺の門ではなくて、大名屋敷の5万石相当のデザインらしく、現存する大名屋敷の門が江戸時代後期の建立であることを考えると、特に貴重な文化財だそうです。

その隣の門も、まるで御所の門のような雰囲気でした。詳細は不明です。

そして護国寺を参拝。本堂も元禄時代の建立で、国の重要文化財に指定されています。

護国寺は以前にも紹介したとおり、明治の元勲たちの墓が多いことで有名。こちらは山縣有朋の墓。

これは大隈重信の墓。・・・山県有朋と、全然規模が違うんですけど。

こちらは三条実美。

こちらは清岡公張。・・・って私も彼が何者かわからなかったので調べてみると、幕末は三条実美の衛士として活躍し、その後は各地の県令を歴任し、貴族院議員や枢密顧問官を務めた政治家だとか。う〜ん、やっぱり知らない。

こちらは山田顕義の墓。長州藩の出身で、吉田松陰の門下生。明治維新後は陸軍の基礎を造り、西郷隆盛が反乱を起こした西南の役で功績を立て、陸軍中将となった人物ですが、法律の分野にも明るく、司法大輔や、第一次伊藤内閣で初代の司法大臣になったほか、第一次山縣内閣、第一次松方内閣でも司法大臣を務めました。

教育分野でも日本大学(日本法律学校)、國學院大學(國學院)を創立しています。

こちらは田中光顕の墓。土佐藩の出身で、幕末は中岡慎太郎の陸援隊に幹部として参加。大河ドラマでも登場してくれることでしょう。で、維新後は元老院議官や初代内閣書記官長、警視総監、学習院院長、宮内大臣など、様々な重要な役職を歴任しています。高知県高知市の桂浜に坂本龍馬銅像を建立したのも彼。

てなわけで、新年早々墓めぐりとなってしまいました(笑)。

そんなこんなで、今年も宜しくお願い申し上げます。